|

Dopo

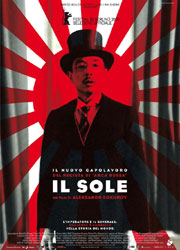

Hitler e Lenin, col potente Hirohito visto nella sconfitta post bellica

mentre tratta con un disponibile McArthur, Sokurov

chiude la sua

fantastica trilogia sugli individui cosmico storici, come diceva Hegel

(forse ci sarà anche Faust). Vede il 120° imperatore della divina dinastia

come un venerato manichino che rinuncia alla propria aureola e al sole

deludendo, in data 1 gennaio '46, il popolo pronto al martirio. E si

rivela un essere umano triste, paradossale, umoristico e paranoico, volto

al dettaglio e al privato, dopo aver vissuto il mondo in prima persona.

Nel silenzio-penombra del bunker Sokurov organizza la ieratica, disperata

recita in un film claustrofobico, di forma sconvolgente e mai disgiunta da

un preciso discorso sui riti pubblici e privati, su caos e metodo, sulla

misteriosa psicologia di un «idiota» dostoevskijano, un bambino indifeso

nel profondo, non a caso paragonato al clown Charlot. chiude la sua

fantastica trilogia sugli individui cosmico storici, come diceva Hegel

(forse ci sarà anche Faust). Vede il 120° imperatore della divina dinastia

come un venerato manichino che rinuncia alla propria aureola e al sole

deludendo, in data 1 gennaio '46, il popolo pronto al martirio. E si

rivela un essere umano triste, paradossale, umoristico e paranoico, volto

al dettaglio e al privato, dopo aver vissuto il mondo in prima persona.

Nel silenzio-penombra del bunker Sokurov organizza la ieratica, disperata

recita in un film claustrofobico, di forma sconvolgente e mai disgiunta da

un preciso discorso sui riti pubblici e privati, su caos e metodo, sulla

misteriosa psicologia di un «idiota» dostoevskijano, un bambino indifeso

nel profondo, non a caso paragonato al clown Charlot. |

|

Dopo

averci introdotto agli ultimi giorni di Hitler (Moloch)

e di Lenin (Taurus,

inedito in Italia), Aleksandr Sokurov ci guida a conoscere quelli

dell'imperatore Hirohito. Ultimi giorni non da uomo, ma da divinità;

perché Hirohito muore come dio per risorgere come uomo. Il secondo è molto

più potente del primo: rinunciando pubblicamente allo status divino

attribuito ai sovrani nipponici, l'uomo nuovo riuscì a risparmiare le vite

di migliaia di soldati, disarmandoli e ponendo fine al conflitto mondiale.

L'opposto di quanto fece Hitler, che mandò al massacro i resti del suo

esercito a guerra ormai perduta.

Per intuire quanto la decisione fosse difficile, basterà ricordare che

Il

sole stenta a uscire in Giappone, causa le minacce a distributori ed

esercenti considerati complici dell'infrazione di un tabù (ed è oggetto di

minacce di morte l'attore Issey Ogata, per aver osato impersonare

l'imperatore).

Se il film è un capolavoro, ciò dipende dal modo unico con cui il regista

russo mette in scena eventi tanto grandi. Con la sua cinepresa entriamo

nell'intimità del piccolo grande uomo, che agli occupanti americani fa

venire in mente Charlot: un gentleman minuto, appassionato di

idrobiologia, collezionista d'immagini delle star di Hollywood, afflitto

da tic nervosi, vestito e svestito dalla servitù ma anche

straordinariamente coraggioso, consapevole e generoso. Il più atipico dei

"tiranni", assai meno posseduto dal proprio ego di qualsiasi politico

odierno.

Il film consta di un numero limitato di scene, dall'appello per la

cessazione delle ostilità ai colloqui tra Hirohito e il generale MacArthur,

comandante delle forze alleate in Giappone; fino al ricongiungimento,

pudicamente affettuoso, con l'imperatrice.

Occorre sottolineare che semplicità, in Sokurov, non è sinonimo di

facilità. Al contrario. Chi nel cinema cerca intrattenimento e distrazione

potrebbe trovarsi spiazzato davanti alle immagini in penombra, al ritmo

piano, alle scelte anti-spettacolari. O invece potrebbe lasciarsi

conquistare da un cinema così diverso da quello corrente, meditato e

prezioso, inaspettato eppure necessario. |

|

Aleksandr

Sokurov ha completato la trilogia dei dittatori Hitler era

Moloch (1999), nome

che per gli antichi fenici designava il sacrificio rituale dei bambini.

Uno sfinito Lenin era Taurus

(2000). Adesso arriva nelle sale

Il

Sole,

dedicato all’imperatore giapponese Hirohito, 124esimo discendente della

dea del sole Amaterasu. Hitler muore nel bunker della Berlino distrutta.

Lenin muore nel suo letto, Hirohito annuncia il 15 agosto del 1945 la resa

del Giappone dopo Hiroshima. Per la prima volta fa sentire la sua voce,

per radio, per dichiarare finita la guerra. Il Giappone imperiale scende a

patti con il generale McArthur. Sokurov è attratto dai personaggi che

hanno esercitato il potere con il terrore, le stragi, il sangue e le

guerre: anche dentro una crepuscolare e fantasmatica luce di celeste

distanza, come il regista immagina sia accaduto con Hirohito. Sokurov è

affascinato dall’aspetto quotidiano e banale del potere, dalla vita che

Hitler, Lenin e l’imperatore conducono nelle loro stanze, in una intimità

che ne rivela l’incerta natura, le debolezze e la piccolezza. Cosa si

dicevano Hitler ed Eva Braun nella villa fortilizio di Berchtesgaden, di

cosa chiacchieravano con Bormann e Goebbels mentre i camini di Auschwitz

filmavano senza sosta. Com’è il potere nella sua veste familiare, quando

Eva Braun può prendere a calci il suo piccolo dittatore. Cosa si dicevano,

nel 1922, il moribondo e impotente Lenin e il rampante e sorridente

Stalin. Cosa pensava Lenin nella sua lunga agonia, circondato da

infermieri e spie. Sokurov è stregato dall’altra faccia delle cose. Dalla

faccia nascosta della grande storia, come dall’altra faccia di ogni

esistenza celata dall’opacità di un volto. Guarda dietro le cose, si

interroga sulla storia del suo mondo, russo e sovietico, cerca rifugio

nell’elegia, nell’incanto di un paesaggio nebbioso. Si immagina lo

splendore rifulgente del potere e la sua marcia cancrena.

Nato in Siberia, vicino a Irkutsk nel 1951, ha diretto dal 1978 a

oggi una quindicina di film di finzione e una trentina di lavori di

vario genere, documentari ed “elegie”. Cineasta affascinato dalla

leggerezza di ciò che è effimero e dalla pesantezza di ciò che è potente,

sperimenta tecniche nuove, sa fondere immagini di repertorio con altre

di finzione, ama la vecchia Russia, per la quale prova compassione

e rimpianto, si abbandona alla commozione quando traccia i ritratti

parentali di

Madre e figlio

(1997) e di

Padre e figlio

(2003). È stato Andrej Tarkovskij ad aiutare il giovane Sokurov in

difficoltà con le autorità sovietiche che non volevano saperne di

lasciar circolare il suo primo film, La

voce solitaria dell’uomo, pronto

nel 1978, uscito soltanto nel 1987. Formalismo, manierismo, intellettualismo,

le solite accuse. Stupide. Dopo la scomparsa di Tarkovskij, è Sokurov

a continuare quel percorso di scavo e di preservazione di tutto quello

che ci viene alla mente quando pensiamo la parola Russia. Canti, salmodie

ed elegie nella spettrale Elegia sovietica

(1989), nell’intensa Elegia

moscovita (1989), nella lirica Elegia

semplice (1990), con la lunga sequenza

del presidente lituano Landsbergis che suona il piano, nel vuoto della

storia. Documentari commoventi come quello sull’inaugurazione del

monumento a Dostoevskij, a San Pietroburgo. Viaggi nell’arte e nella

storia come in

Arca russa

(2002), itinerario senza stacchi dentro il museo dell’Hermitage, tra

personaggi che emergono dal passato e un ballo alla corte dello zar

che è sontuosa rievocazione, nostalgica meditazione e addio definitivo

a un mondo inghiottito dalle nebbie del tempo. E testimonianze amorevoli

di affetto verso altri artisti, come il documentario che registra,

senza commenti, un’esecuzione del

Requiem di

Mozart (2004). Sokurov è astratto e realista, lirico e documentaristico,

si volta nostalgicamente indietro per rimanere ben dentro la tradizione

ed è già tecnologicamente avanti (Scorsese

l’ha definito «un pioniere nelle tecnologie»). Ci ridà la sanguinaria

pesantezza della storia, il rumore del tempo, l’elegiaca dolcezza

di un attimo. Ci ricorda che «l’arte non è mai vecchia o nuova,

è semplicemente eterna».

|