|

|

|

L'ultimo

lavoro di Leonardo Rampazzi è il volume Locus Fictus (casa

editrice - Il Prato) in cui "viene analizzata l’opera d’arte

pittorica nella sua molteplicità di aspetti, rivelando cosa si

nasconde dietro la semplice osservazione di un quadro e, con esempi e

riferimenti mirati, costruendo un percorso fatto di constatazioni

visive oggettive e di sensazioni soggettive che ogni individuo compie,

inconsciamente, ponendosi a confronto con un dipinto. Il quadro viene

visto come scena, come teatro in cui ogni spettatore dell’opera occupa

un posto privilegiato…" |

|

|

Introduzione

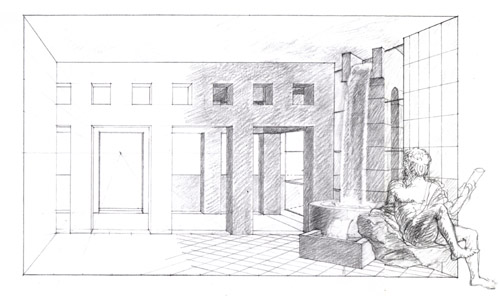

A partire

dall’Umanesimo, la scena e la scenografia costituiscono per lungo

tempo un terreno favorevole alle esibizioni della prospettiva: non

diversamente dalla pittura. “Nelle sue applicazioni sceniche, la

prospettiva delimita uno spazio in cui il punto di vista viene

stabilito nella loggia del principe e il punto di fuga, diametralmente

opposto, al centro della pittura del fondale.” Questo spazio

costituisce già di per sé un luogo teatrale, che è lo stesso luogo

‘teatrale’ istituito dalle relazioni tra la pittura prospettica e i

suoi osservatori. Se nel luogo che si specifica come ‘teatro di corte’

l’unico punto di osservazione ‘legittimo’ è appunto quello situato

nella loggia del principe (tanto che agli altri, i cortigiani, è in

fondo concesso sol tanto di assistere allo spettacolo del pieno

godimento principesco della scena, privilegio dal quale sono di fatto

esclusi), nel ‘teatro’ della pittura prospettica la ‘loggia del principe’ è accessibile a chiunque, vale a dire che in esso il punto

di vista, di volta in volta vacante, conferisce a chi lo occupa almeno

la sovranità di uno sguardo ‘legittimo’. Questa sovranità

dell’osservatore allorché occupa e

detiene il punto di vista, è

finalmente resa esplicita da un quadro come Las Meninas, dove egli

viene identificato con il Re e la Regina, ciò che spiega perché tanti

occhi di cortigiani, compresi quelli del pittore di corte, gli si

stiano rivolgendo direttamente. Ci viene svelato, tra l’altro, il

segreto di questo ‘teatro’, non tanto ‘di corte’, quanto

identificabile con la ‘corte’ stessa: la reversibilità e la

specularità di spettatore e spettacolo. detiene il punto di vista, è

finalmente resa esplicita da un quadro come Las Meninas, dove egli

viene identificato con il Re e la Regina, ciò che spiega perché tanti

occhi di cortigiani, compresi quelli del pittore di corte, gli si

stiano rivolgendo direttamente. Ci viene svelato, tra l’altro, il

segreto di questo ‘teatro’, non tanto ‘di corte’, quanto

identificabile con la ‘corte’ stessa: la reversibilità e la

specularità di spettatore e spettacolo.

È a partire da queste considerazioni che sono stato indotto a

rileggere certe opere di pittura, di cui non voglio qui avanzare

giudizi sulla peculiare qualità pittorica, dei cui autori nell’ambito

della storia dell’arte non mi compete qui di parlare, ma che mi

colpiscono nella loro qualità insieme di finzione e di progetto di

luoghi e di tempi e che mi impongono, lo ripeto, un’esperienza analoga

a quella teatrale. Sono stato innanzitutto attirato da un aspetto

squisitamente professionale nell’operazione che vede i pittori, autori

ditali opere, intenti ad allestire scene che, nel fingere aspetti del

mondo reale, li compongono in modo da illudere il nostro sguardo di

essere il sovrano - ma direi anche l’artefice, il dio creatore - di un

mondo analogo e sostitu tivo: il quale cioè, nel rappresentarlo si

sostituisce al mondo reale punto per punto, costituendosi di nuovo e

analogamente di cieli, di nuvole, di acque, di alberi, di edifici, di

stanze, di oggetti, di animali, di figure umane..., conservando

tuttavia la pro pria autonoma esistenza alla fissità nella

collocazione del proprio sovrano o creatore, lo sguardo.

Considero degno di nota, prima di tutto, il fatto che il pittore,

componendo la scena, componga allo stesso tempo un mondo, particolare

e particolareggiato fra tutti quelli rappresentativi del mondo reale,

avendo dovuto compiere una selezione ‘d’individui’ delegati a

rappresentare i generi, le specie, le categorie che lo articolano; poi

che lo presenti in modo da denunciare di dove proviene lo sguardo che

ne è, in un certo senso, il ‘motore immobile’, rimandando cioè a una

postazione inamovibile, centro di emanazione e insieme obiettivo di

tutte le operazioni che lo costituiscono (pensiamo ancora alla loggia

del principe); infine, di conseguenza, che ce lo presenti come una

soggettiva del suo immobile ‘creatore’, rivelando che la finzione di

oggettività è tributaria del particolare punto dello spazio in cui,

per l’occasione, egli è andato ad immobilizzarsi. In rapporto a quest’ultima

considerazione, si può sostenere che quella soggettiva ci rende

visibile soltanto un frammento di un mondo che tuttavia possiamo

immaginare esteso all’infinito, in un infinito fuori-campo.

Perché non si tratta qui genericamente di pittura o di scena teatrale

ma più esattamente di quadro (il quadro prospettico), sia esso

delimitato da una cornice, da un boccascena, o da un formato standard.

Il quadro diviene, osserva appunto Panofsky, “frammento della realtà,

nella misura e nel senso che lo spazio immaginato procede ormai in

tutte le direzioni oltre quello raffigurato; e così proprio la

finitezza del quadro fa avvertire l’infinità e la continuità dello

spazio.”

Ciò è proprio di ogni opera della pittura prospettica in quanto quadro

nel dispositivo sopra descritto. È qualcosa di legato al funzionamento

della prospettiva e che è passato anche all’azione in movimento

(cinematografica e televisiva) nella misura in cui questa è vincolata

al formato fisso di ogni inquadratura e alla posizione (solo una alla

volta) via via assunta dalla macchina da ripresa.

Leonardo Rampazzi

|

|

|

|

|

Sia

alla prima lettura sia in quelle successive, Locus fictus

ha continuato ad evocarmi

L’arca

russa (il film di Sokurof), a mano a mano ho cominciato a

mettere a fuoco che anche nel libro un visitatore invisibile

attraversa in soggettiva vani e porte, soglie e pareti senza

stacchi, come in un lungo piano/sequenza. Un visitatore

invisibile che ci accompagna con prodigiosi movimenti di

macchina nelle stanze (non solo metaforiche) della pittura,

attraverso schermi e cornici, finestre e specchi, avanti ed

indietro nel tempo, ad incrociare scene, sguardi, fasci di luce

ed ombre, allungate per meglio evocare il fuori campo, quel

rovescio della medaglia che continua ad interrogarci.

Io credo che la vocazione sottesa a questo testo o, se volete,

il talento ulteriore che ne emerge, abbia a che fare con la

scrittura cinematografica, o meglio, col trattamento, quella

scrittura del film appena precedente la sceneggiatura vera e

propria. In fondo, cos’è per un film il trattamento e/o la

sceneggiatura se non la rappresentazione (in questo caso

linguistica) che precede la rappresentazione visiva? Un modello

verbale che simula e prefigura quello visivo, l’allestimento di

una rappresentazione che precede la vera rappresentazione.

Giusto per utilizzare concetti e terminologie cari a Leonardo

Rampazzi.

A lui, però, non interessa immaginare e costruire nuove

rappresentazioni, non interessa inventare storie, lui è

interessato a re-immaginare, a ri-mettere in scena

rappresentazioni già esistenti, a lui piace trattare e rimontare

rappresentazioni ampiamente frequentate e codificate, per

schiuderle a nuove letture, per rivelarne un supplemento di

senso. Il tutto con una scrittura che sembra mutuata più dalle

frequentazioni cinematografiche che dai testi di storia

dell’arte. Dico questo non perché nel libro troverete citazioni

di film, ma perché qui le opere pittoriche sono raccolte e messe

in sequenza, attraversate e narrate con tecnica cinematografica.

A cavallo di un dolly passerete attraverso le finestre di

Magritte, per imbattervi nella Fresh Widow di Duchamp,

dall’alto vi calerete nelle Room di Hopper per passare

poi a curiosare, rasoterra, nell’Interno con donna di De Witte e

fare un po’ capolino nello specchio che Vermeer ha messo di

fronte alla donna de La collana di perle.

In questo libro Leonardo Rampazzi crea sull’immagine fissa della

pittura una specie di trattamento in post-produzione, potrebbe

sembrare una contraddizione in termini, ma solo un ossimoro può

restituirne la peculiarità: creare un movimento nel fermo

immagine della pittura. Movimento che non è indotto, però, dallo

scorrere delle immagini: quadri, incisioni ed affreschi sono, in

questo testo, animati dal movimento del pensiero, un pensiero

appassionato (prima ancora che cristallino), che in certi

passaggi sembra abitare fisicamente gli spazi osservati, gli

schermi interpretati.

Non vi accorgerete che state semplicemente leggendo della

Fanciulla che dorme di Vermeer, e in punta di piedi, non

senza suspence, avrete già varcato la soglia; con occhio

indiscreto, stando attenti a non sbattere contro le

suppellettili che ingombrano il proscenio, state cercando di

vedere cosa c’è dietro nell’altra stanza, per scoprire

“ciò che viene celato e sottratto allo sguardo, da quello stesso

che si fa avanti per rendersi visibile” [...] “realizzando

quello stravolgimento dell’aspetto familiare delle cose (delle

opere nella fattispecie) nello stesso momento in cui,

esplicitamente, gli si richiede di farcele riconoscere”.

Dopo aver letto questo libro, provate a pensare cosa sarebbe

una mostra costruita con un progetto simile, provate a sognare

un museo o meglio dei musei (magari anche solo virtuali) in cui

la sovrabbondanza di materiali, l’accumulo di rappresentazioni,

spesso pletoriche, venga sfrondata ed offerta in sequenze

autosignificative, come collane di perle tenute insieme dal filo

di un pensiero lucido, appassionato ed appassionante come quello

di Leonardo Rampazzi...

Antonio De Pascale

(presentazione del volume al Liceo Modigliani - 2 novembre 2005) |

|

|