|

Lo scorso Natale siamo stati in

Israele e Palestina

con un viaggio

organizzato da Al-Quds, associazione di cultura Italo-Palestinese

e ciò che abbiamo visto ci impone di testimoniare: eravamo già a

conoscenza della situazione socio-politica, ma vedere con i nostri occhi

la realtà ci ha fatto capire più approfonditamente cosa stia succedendo in

quelle terre. Sarebbe meglio dire cosa stava succedendo, visto che ormai

sono passati alcuni mesi dal nostro viaggio, mesi densi di cambiamenti, o

più precisamente di eventi che hanno fatto presagire, che hanno promesso,

che fanno sperare in qualche cambiamento. Purtroppo, per la maggior parte,

la situazione che abbiamo incontrato è ancora attuale; per questo

parleremo del nostro viaggio al presente, per permettervi di entrare

meglio nella realtà che noi abbiamo sperimentato, per poi fare chiarezza

su ciò che ora sembra essere diverso.

Siamo stati in Israele e nei Territori Palestinesi per circa una

settimana: abbiamo prima soggiornato a Betlemme e poi a Gerusalemme,

sfruttando queste due città come punti di partenza per le nostre visite,

ma al di là del racconto del viaggio o della descrizione dei luoghi, ci

teniamo a trasmettervi quello che abbiamo compreso della vita, nei suoi

vari aspetti, in quei paesi.

Elena e Mattia L. |

Diario di viaggio Diario di viaggio

L’impressione generale che deriva da quanto visto è che il governo

israeliano, con la motivazione di garantire la sicurezza dello stato, stia

in realtà mettendo in atto nei confronti del popolo palestinese un

processo di graduale ghettizzazione, che sembra tendere al completo

annientamento di quella gente, sul piano sia morale che fisico, e alla

distruzione di qualsiasi possibilità di realizzazione dello “stato

palestinese”. L’elemento più significativo di questa linea di condotta,

sia da un punto di visto simbolico che a livello materiale, è la

costruzione del famigerato

muro di

separazione, un mostro alto 8 metri che

chiude in

una morsa sempre più stretta i palestinesi e la loro terra. Questo

abominio, che viene presentato come una “barriera difensiva”, si rivela in

realtà

uno strumento molto efficace per tre scopi: l’occupazione, la

segregazione, e l’indebolimento dell’economia agricola.

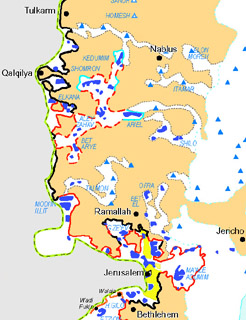

Innanzitutto, il

percorso del muro

non sta seguendo la cosiddetta “linea verde”, il confine pre-1967,

ma ingloba sempre più territori, espropriando terreni coltivati, o

comunque fertili, e pure risorse idriche; inoltre per costruirlo

vengono abbattuti migliaia di alberi di olivo, fonte primaria di

sostentamento di molte famiglie e perno dell’economia palestinese. morsa sempre più stretta i palestinesi e la loro terra. Questo

abominio, che viene presentato come una “barriera difensiva”, si rivela in

realtà

uno strumento molto efficace per tre scopi: l’occupazione, la

segregazione, e l’indebolimento dell’economia agricola.

Innanzitutto, il

percorso del muro

non sta seguendo la cosiddetta “linea verde”, il confine pre-1967,

ma ingloba sempre più territori, espropriando terreni coltivati, o

comunque fertili, e pure risorse idriche; inoltre per costruirlo

vengono abbattuti migliaia di alberi di olivo, fonte primaria di

sostentamento di molte famiglie e perno dell’economia palestinese. |

|

L’occupazione

realizzata grazie al muro è poi integrata da un’altra strategia, che

abbiamo visto in azione quotidianamente: la continua creazione all’interno

dei territori palestinesi, di

insediamenti

israeliani, chiusi da recinzioni, con ingressi sorvegliati che negano

l’ingresso ai palestinesi e raggiungibili, a volte, solo da strade

private, la cui costruzione implica ulteriori espropri. Questi nuovi

villaggi stanno progressivamente occupando, ad esempio, tutte le sommità

delle colline attorno a Betlemme e in generale sorgono ovunque;

all’interno di questi insediamenti si vedono spesso edifici vuoti, il che

fa supporre che lo scopo principale sia proprio prendere possesso dello

spazio, più che fornire nuovi spazi abitativi. L’occupazione

realizzata grazie al muro è poi integrata da un’altra strategia, che

abbiamo visto in azione quotidianamente: la continua creazione all’interno

dei territori palestinesi, di

insediamenti

israeliani, chiusi da recinzioni, con ingressi sorvegliati che negano

l’ingresso ai palestinesi e raggiungibili, a volte, solo da strade

private, la cui costruzione implica ulteriori espropri. Questi nuovi

villaggi stanno progressivamente occupando, ad esempio, tutte le sommità

delle colline attorno a Betlemme e in generale sorgono ovunque;

all’interno di questi insediamenti si vedono spesso edifici vuoti, il che

fa supporre che lo scopo principale sia proprio prendere possesso dello

spazio, più che fornire nuovi spazi abitativi.

Oltre all’occupazione illegale del territorio, il muro (e con esso la

strategia degli insediamenti) sta provocando una vera e propria

ghettizzazione, per molti aspetti simile a quelle imposte dal nazismo agli

stessi ebrei o dal regime di apartheid del Sudafrica alla popolazione di

colore: l’esempio di Betania, villaggio vicino a Gerusalemme, che, come

altri, è stato letteralmente diviso in

due a causa della costruzione del

muro in mezzo alle strade, ci ha ricordato il caso emblematico di

Varsavia, dove il quartiere ebraico venne separato dal resto della città.

Come ebrei e neri nel passato, i palestinesi stanno ora perdendo il

diritto alla liberta di movimento, essendo costretti a compiere deviazioni

lunghe e scomode per recarsi in posti fino a prima molto vicini o

vedendosi spesso negato l’accesso a determinati zone; di conseguenza

subiscono anche gravi limitazioni dei diritti alla salute, all’istruzione,

al lavoro e alla pratica religiosa, in quanto diventa sempre più

dispendioso e difficile (se non a volte addirittura impossibile)

raggiungere gli ambulatori o gli ospedali, le scuole e i luoghi di lavoro

o di culto. due a causa della costruzione del

muro in mezzo alle strade, ci ha ricordato il caso emblematico di

Varsavia, dove il quartiere ebraico venne separato dal resto della città.

Come ebrei e neri nel passato, i palestinesi stanno ora perdendo il

diritto alla liberta di movimento, essendo costretti a compiere deviazioni

lunghe e scomode per recarsi in posti fino a prima molto vicini o

vedendosi spesso negato l’accesso a determinati zone; di conseguenza

subiscono anche gravi limitazioni dei diritti alla salute, all’istruzione,

al lavoro e alla pratica religiosa, in quanto diventa sempre più

dispendioso e difficile (se non a volte addirittura impossibile)

raggiungere gli ambulatori o gli ospedali, le scuole e i luoghi di lavoro

o di culto.

Tutto ciò è dovuto non solo alla presenza del muro, ma anche al secondo

fattore determinante dello stato di occupazione in cui Israele tiene la

Palestina: i check-point (posti di blocco), insieme ai loro “cugini”, gli

sbarramenti. Noi stessi abbiamo avuto numerose esperienze all’ingresso di

città, villaggi e quartieri e se per noi è stato relativamente facile e

“indolore” passare (in quanto oltre a dover mostrare il passaporto ai

militari, a volte scendendo uno per uno dal pullman, o a dover aspettare

in coda per qualche tempo, non abbiamo subito altro) ci siamo resi conto

invece di cosa significhi per i palestinesi: perdono ore ed ore per i

controlli, che spesso diventano vere perquisizioni; in alcuni casi sono

costretti a cambiare mezzo di trasporto per proseguire oltre; sono fatti

passare in lunghe file attraverso corridoi costruiti da blocchi di cemento

e reti metalliche, come animali in gabbia, nessuno escluso, donne,

bambini, madri con lattanti, anziani…; è davvero una pratica umiliante,

soprattutto se si ricorda che la devono subire per muoversi all’interno

della propria terra! quanto oltre a dover mostrare il passaporto ai

militari, a volte scendendo uno per uno dal pullman, o a dover aspettare

in coda per qualche tempo, non abbiamo subito altro) ci siamo resi conto

invece di cosa significhi per i palestinesi: perdono ore ed ore per i

controlli, che spesso diventano vere perquisizioni; in alcuni casi sono

costretti a cambiare mezzo di trasporto per proseguire oltre; sono fatti

passare in lunghe file attraverso corridoi costruiti da blocchi di cemento

e reti metalliche, come animali in gabbia, nessuno escluso, donne,

bambini, madri con lattanti, anziani…; è davvero una pratica umiliante,

soprattutto se si ricorda che la devono subire per muoversi all’interno

della propria terra!

Per quanto riguarda gli

sbarramenti, abbiamo

trovato molte città (tra cui Nablus e Gerico) le cui vie d’accesso sono sbarrate da massi di cemento o

cumuli di pietre e così ridotte ad una sola, ovviamente controllata, e in

particolare abbiamo vissuto sulla nostra pelle la difficoltà di entrare in

queste città-prigione: volevamo visitare Hebron, ma abbiamo perso più di

un’ora e mezza per entrarci, visto che il primo tentativo è stato impedito

da una sbarra che chiudeva una strada, senza nessun militare presente per

poterla eventualmente aprire; il secondo da una striscia di macerie ben

disposta perpendicolarmente alla carreggiata, così da bloccare qualsiasi

automezzo; il terzo da una coppia di giovani soldati che ad un’altra

sbarra non hanno voluto ascoltare le richieste di un gruppo di pellegrini

alle tombe dei patriarchi (i due hanno anche avuto la gentilezza di

chiedere il permesso al superiore per telefono, ma senza ottenerlo); alla

fine abbiamo lasciato il pullman e attraverso stradine secondarie siamo

entrati a piedi…

La combinazione di muro e blocchi ha evidenti, gravi conseguenze sui

diritti vitali. L'accesso ai servizi sanitari, ad esempio: il

villaggio di Taybeh,

che fa riferimento all’ospedale di Ramallah, prima "distava"

13 km, ora ben 55! E nel corso del 2004 si sono verificate più di 60 nascite

proprio presso i check-point ( alcuni neonati sono stati chiamati Mashum, parola araba per “posto

di blocco”) ed anche oltre 20 casi di morte, tra mamme e bambini...

E nell'ambito dell'istruzione basti pensare alla abnorme esperienza

dei ragazzi palestinesi che per andare/tornare da scuola devono passare più volte per un check-point, dove

vengono controllato a fondo e quindi "etichettati" come un pericolo,

possibili terroristi, “cattivi” (e non si dice che i

bambini finiscono per diventare proprio come noi li facciamo sentire?). E

lungo la strada c'è sempre il rischio di incontrare qualche colono che ti

saluta con urla e botte o ti lancia insulti o, peggio, pietre...

Sul piano lavorativo, l’economia ridotta allo stremo dagli espropri e la

sempre maggiore difficoltà (o impossibilità) di raggiungere il posto di

lavoro o di effettuare spostamenti e trasporti commerciali provocano una

percentuale di disoccupazione attorno al 70%, tra le più alte al

mondo; un caso esemplare è quello di Qalqilia, paese a nord di Ramallah

ormai completamente circondato dal muro: gli abitanti sono costretti a

contare solo sulle scarse risorse a disposizione nel fazzoletto di terra

in cui vivono.

L’altra grande piaga della situazione palestinese che abbiamo potuto

toccare con mano sono i

campi profughi, allestiti dal 1948

in avanti per

ospitare chi perse la casa durante le varie fasi della colonizzazione

israeliana. Inizialmente costituiti da tende fornite dalle Nazioni Unite o

dalla Croce Rossa, ora questi campi sono diventati piccole città con

edifici in muratura e basta visitarne uno, come quello

di Dheisheh, vicino a Betlemme, per rendersi conto di cosa voglia

dire vivere in uno dei luoghi più densamente popolati della terra: lì

abitano più di 11.000 persone in 1 kmq, senza spazi verdi né campi da

gioco, senza intimità di sorta, visto che la distanza tra una casa e

l’altra è quasi nulla, con un solo ambulatorio e un solo medico per tutti,

con una scuola che gli alunni frequentano a turno per mancanza di spazi

e sotto la costante preoccupazione dell'arrivo dell’esercito israeliano

(con bulldozer e bombe) per qualche demolizione a scopo punitivo. Quella avvenuta poco prima del nostro arrivo

aveva interessato

l’edificio destinato all’asilo, lasciando così 120 bambini senza un luogo

dove stare, una strada percorribile a proprio rischio e pericolo per la

caduta di macerie e 8 famiglie senza casa... in avanti per

ospitare chi perse la casa durante le varie fasi della colonizzazione

israeliana. Inizialmente costituiti da tende fornite dalle Nazioni Unite o

dalla Croce Rossa, ora questi campi sono diventati piccole città con

edifici in muratura e basta visitarne uno, come quello

di Dheisheh, vicino a Betlemme, per rendersi conto di cosa voglia

dire vivere in uno dei luoghi più densamente popolati della terra: lì

abitano più di 11.000 persone in 1 kmq, senza spazi verdi né campi da

gioco, senza intimità di sorta, visto che la distanza tra una casa e

l’altra è quasi nulla, con un solo ambulatorio e un solo medico per tutti,

con una scuola che gli alunni frequentano a turno per mancanza di spazi

e sotto la costante preoccupazione dell'arrivo dell’esercito israeliano

(con bulldozer e bombe) per qualche demolizione a scopo punitivo. Quella avvenuta poco prima del nostro arrivo

aveva interessato

l’edificio destinato all’asilo, lasciando così 120 bambini senza un luogo

dove stare, una strada percorribile a proprio rischio e pericolo per la

caduta di macerie e 8 famiglie senza casa...

In ultimo l'insopportabile senso di disagio che si

prova a vivere (per noi solo per pochi giorni, figuriamoci per una vita

intera!) in un’atmosfera angosciante come quella creata dall’elevata

militarizzazione della vita civile (città occupate come Hebron o la

stessa Gerusalemme brulicano di soldati che esibiscono le proprie armi) e

dal

clima di sospetto

che le autorità israeliane fanno pesare su palestinesi e stranieri, sia

nelle città, sia, soprattutto, negli aeroporti; qui la preoccupazione per

la sicurezza, fino ad un certo livello comprensibile, supera di gran lunga

tale livello, trasformandosi in una specie di volontà persecutoria

(gli

incaricati arrivano all’assurdo di controllare il materiale cartaceo dei

turisti e a indagare su eventuali contatti o conoscenze con i palestinesi)

e discriminatoria, visto che il fare inquisitorio è diretto soprattutto ai

soggetti in qualche modo assimilabili, per nome o fisionomia, al mondo

arabo. |

|

Dal nostro viaggio però non portiamo a casa solo impressioni

in negativo, ma

anche il ricordo di persone e realtà molto positive. Abbiamo

visitato i

laboratori di ceramica e i

frantoi della Olive Branch

Foundation di Taybeh-Ephraim (nonviolence@writeme.com) e il

centro per il

ricamo tradizionale della comunità melchita di Ramallah, due enti che

cercano di creare le basi per la pace dando una possibilità di lavoro e

guadagno alla popolazione locale.

Ad Ibillin, vicino a

Nazareth, abbiamo avuto il privilegio di

incontrare

Abuna (Padre) Elias Chacour,

un sacerdote cristiano palestinese, candidato al Nobel per la pace

qualche anno fa, che ha dedicato la sua vita alla creazione di

un’istituzione educativa che accoglie per un ciclo di istruzione completo,

dall’asilo alle superiori (e da due anni anche fino all’università),

studenti di 4 religioni diverse, cristiani, ebrei, musulmani e drusi,

contribuendo così alla diffusione di una cultura di tolleranza,

riconciliazione e unità.

Un altro segno tangibile della possibilità di una convivenza pacifica tra

popoli diversi ci è stato offerto dal famoso

villaggio cooperativo Nevé

Shalom/Wahat al-Salam, il cui nome bilingue indica

con immediatezza come lì vivano famiglie ebree e palestinesi (attualmente

più di 50): queste organizzano insieme la vita della comunità e in particolare

la scuola bilingue-binazionale, aperta anche a centinaia di alunni da

molti villaggi vicini.

Infine vicino a Betlemme, a Beit-Sahour, si trova il

centro di

riabilitazione gestito dal YMCA,

i cui direttori, uno cristiano e uno musulmano, si occupano delle vittime del conflitto, curando la loro ripresa sia

fisica che psicologica nonché anche il loro reinserimento a livello sociale e

lavorativo... Nazareth, abbiamo avuto il privilegio di

incontrare

Abuna (Padre) Elias Chacour,

un sacerdote cristiano palestinese, candidato al Nobel per la pace

qualche anno fa, che ha dedicato la sua vita alla creazione di

un’istituzione educativa che accoglie per un ciclo di istruzione completo,

dall’asilo alle superiori (e da due anni anche fino all’università),

studenti di 4 religioni diverse, cristiani, ebrei, musulmani e drusi,

contribuendo così alla diffusione di una cultura di tolleranza,

riconciliazione e unità.

Un altro segno tangibile della possibilità di una convivenza pacifica tra

popoli diversi ci è stato offerto dal famoso

villaggio cooperativo Nevé

Shalom/Wahat al-Salam, il cui nome bilingue indica

con immediatezza come lì vivano famiglie ebree e palestinesi (attualmente

più di 50): queste organizzano insieme la vita della comunità e in particolare

la scuola bilingue-binazionale, aperta anche a centinaia di alunni da

molti villaggi vicini.

Infine vicino a Betlemme, a Beit-Sahour, si trova il

centro di

riabilitazione gestito dal YMCA,

i cui direttori, uno cristiano e uno musulmano, si occupano delle vittime del conflitto, curando la loro ripresa sia

fisica che psicologica nonché anche il loro reinserimento a livello sociale e

lavorativo...

|

Da dicembre viaggio ad oggi sono accaduti eventi importanti, a cominciare

dalle elezioni presidenziali dell’Autorità Palestinese, che hanno

dimostrato la maturità, lo spirito democratico e la volontà di

crescita libera e indipendente di quel popolo; ma soprattutto hanno

finalmente avuto luogo i colloqui di Sharm El Sheik e l’occidente si

è di nuovo impegnato nella questione. Di conseguenza, alcune città

palestinesi sono state riconsegnate all’AP: questo significa che gli

edifici occupati dall’esercito israeliano che abbiamo visto a

Betlemme probabilmente ora sono stati abbandonati, e, come le

immagini televisive ci mostrano, la città di Gerico non è più

circondata da blocchi di cemento e postazioni militari…

Questi però sono solo piccoli passi. Passi sicuramente notevoli e

portatori di speranza, ma ancora piccoli: rimangono quelle centinaia

di km di vergogna, quel muro che continua ad avanzare (nonostante

sia stato dichiarato illegale dal Tribunale Internazionale dell’Aja

ancora a luglio 2004), quel pullulare di check-point e tanti altri

pesanti elementi che non possono non essere definiti "di

occupazione".In fondo nessun nuovo piano di pace completo, che

cerchi di risolvere tutti i nodi della questione, tra cui il dramma

dei profughi, è stato messo in piedi; e se si sta preparando il

tanto proclamato ritiro da Gaza, le colonie nel West Bank (la

Cisgiordania) continuano ancora moltiplicarsi sull'esempio di come

abbiamo potuto

vedere con i nostri occhi a dicembre.

Diario di amarezza, diario di speranza. |

|

|

|