|

Un

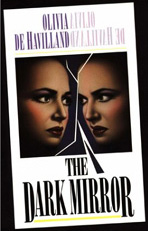

medico deve scoprire, parallelamente alle indagini della polizia su

un efferato delitto, quale di due sorelle gemelle è una psicopatica

assassina. È un piccolo classico del

noir degli anni '40. Partendo

da una solida e aguzza sceneggiatura di Nunnally Johnson, da un soggetto

di Vladimir Pozner, R. Siodmak lavora bene di chiaroscuro. Esercizio

di bravura di O. de Havilland in 2 parti "speculari".

|

|

Lo specchio

scuro narra di due gemelle, l'una normale e l'altra folle, una delle quali

ha commesso un assassinio (la seconda, naturalmente, che però maschera la

sua follia dietro perfette apparenze di normalità). Nessuno può dire quale

delle due sia la colpevole poiché fra esse vige un'assoluta solidarietà e

soprattutto perché l'innocente crede che l'altra non sia colpevole. In due

scene chiave le gemelle sono mostrate ambedue riflesse in uno specchio.

Nella prima la gemella A (colpevole) è inquadrata fuori e dentro lo

specchio, mentre la B (innocente) è semplicemente riflessa, poiché la sua

immagine reale è fuori campo. Nella seconda scena avviene l'inverso: la B è seduta di fronte allo specchio e

ne viene riflessa mentre la A è solo riflessa mentre è in piedi fuori

campo vicino all'altra. L'occhio dello spettatore, già perplesso di fronte

alla costante presenza del tema del "doppel" nel film, ne esce qui

addirittura confuso: la sensazione è che ormai non importi più chi delle

due è la folle e l'assassina poiché la somiglianza uguaglia la forma e la

materia. Si tratta di una perfetta esemplificazione delle affermazioni di

Freud in merito al tema del "doppel" in relazione al concetto di

"perturbante" Ma soprattutto l'occhio coglie un complesso intrecciarsi di

sguardi che non restano relegati nel campo dello specchio, e nemmeno in

quello della macchina da presa, ma che penetrano lo schermo all'inverso,

attraverso un campo che si pensava inviolabile, divenendo l'occhio

dell'occhio spettatoriale. L'implicita domanda che tale sistema di sguardi

pone è: chi guarda chi? E ancor più: in questo intrecciarsi di

osservazioni il cui soggetto sfugge continuamente alla stessa stregua del

loro oggetto, il vero osservato, non è in realtà colui che crede di essere

l'esclusivo osservatore, cioè lo spettatore? Qualcuno obietterà che Lo

specchio scuro non è un film dell'orrore. Ciò è vero nel senso che in esso

non intervengono componenti di carattere soprannaturale. Ma almeno da

Henry James in poi sappiamo bene che l'orrore non è la conseguenza

dell'osservazione dell'inspiegabile in termini razionali, bensì

l'oscillazione fra tale possibilità e quella, antitetica, di una realtà

che sembra non reale. In una parola, l'orrore è l'incertezza sull'orrore.

Un passo in più e un'opera come quella di Siodmak giunge a dirci che

l'orrore, nella miglior linea freudiana, è il perturbante (salve restando

le osservazioni fatte da Freud in apertura al suo famoso e splendido

saggio Il perturbante del 1919): non lo schifo, il disgusto, la repulsione

davanti all'anomalo, ma la scoperta, la sensazione della "non-familiarità"

che scopriamo in noi davanti alla stessa normalità. E dunque, che tutto il

cinema sia soltanto cinema dell'orrore (o del perturbante)? Che tutto il

cinema, cioè, instauri a livello psichico — e sia pure in diversa misura —

la sensazione dell'"Unheimlich" freudiano?

seconda scena avviene l'inverso: la B è seduta di fronte allo specchio e

ne viene riflessa mentre la A è solo riflessa mentre è in piedi fuori

campo vicino all'altra. L'occhio dello spettatore, già perplesso di fronte

alla costante presenza del tema del "doppel" nel film, ne esce qui

addirittura confuso: la sensazione è che ormai non importi più chi delle

due è la folle e l'assassina poiché la somiglianza uguaglia la forma e la

materia. Si tratta di una perfetta esemplificazione delle affermazioni di

Freud in merito al tema del "doppel" in relazione al concetto di

"perturbante" Ma soprattutto l'occhio coglie un complesso intrecciarsi di

sguardi che non restano relegati nel campo dello specchio, e nemmeno in

quello della macchina da presa, ma che penetrano lo schermo all'inverso,

attraverso un campo che si pensava inviolabile, divenendo l'occhio

dell'occhio spettatoriale. L'implicita domanda che tale sistema di sguardi

pone è: chi guarda chi? E ancor più: in questo intrecciarsi di

osservazioni il cui soggetto sfugge continuamente alla stessa stregua del

loro oggetto, il vero osservato, non è in realtà colui che crede di essere

l'esclusivo osservatore, cioè lo spettatore? Qualcuno obietterà che Lo

specchio scuro non è un film dell'orrore. Ciò è vero nel senso che in esso

non intervengono componenti di carattere soprannaturale. Ma almeno da

Henry James in poi sappiamo bene che l'orrore non è la conseguenza

dell'osservazione dell'inspiegabile in termini razionali, bensì

l'oscillazione fra tale possibilità e quella, antitetica, di una realtà

che sembra non reale. In una parola, l'orrore è l'incertezza sull'orrore.

Un passo in più e un'opera come quella di Siodmak giunge a dirci che

l'orrore, nella miglior linea freudiana, è il perturbante (salve restando

le osservazioni fatte da Freud in apertura al suo famoso e splendido

saggio Il perturbante del 1919): non lo schifo, il disgusto, la repulsione

davanti all'anomalo, ma la scoperta, la sensazione della "non-familiarità"

che scopriamo in noi davanti alla stessa normalità. E dunque, che tutto il

cinema sia soltanto cinema dell'orrore (o del perturbante)? Che tutto il

cinema, cioè, instauri a livello psichico — e sia pure in diversa misura —

la sensazione dell'"Unheimlich" freudiano? |

![]() AMICHE? RIVALI? CERTO SORELLE

- ottobre-dicembre 2009

AMICHE? RIVALI? CERTO SORELLE

- ottobre-dicembre 2009