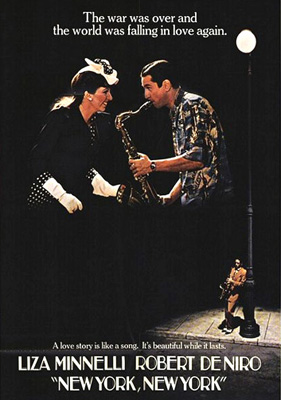

Martin

Scorsese, acclamato autore di

Taxi Driver,

ha rischiato grosso con questo suo

New York, New York,

un non-musical che poco concede al pubblico, pure tra gli apparenti fumi

commerciali dell’impostazione musicale, ma che supera l’inghippo della

monotonia con un gioco di espressività e ponderazione che avvince e

aggiunge credibilità al discorso critico delle opere precedenti.

Il film si apre con le celebrazioni americane del 2 settembre 1945, il

giorno della vittoria; una camicia militare buttata, le scarpe bicolori

del protagonista, la sua pacchiana maglietta “hawayana” sono simboli

dell’euforia sociale del momento e l’agitarsi della folla esultante, il

turbinio dei coriandoli che invadono New York monopolizzano a poco a

poco la nostra attenzione, ci fanno entrare nell’atmosfera e ci rendono

partecipi della gioia collettiva di un salone in festa. Tutto è

grandioso, "americano". La grande pista da ballo è affollatissima e, su

un palco, una tipica orchestra jazz tiene banco: musicisti impeccabili,

tutti seduti al loro posto, ottoni luccicanti, calibratissime esecuzioni

stile Glenn Miller. Sono tasselli fondamentali per la comprensione del

momento storico e, nelle trombe dirompenti, nel loro brillare nella

grande sala, vive tutta l’esaltazione di un popolo tornato finalmente in

pace, tornato vincitore e più che mai sicuro di sé.

Il De Niro, che entra baldanzoso con la sua “divisa” da cafone, ne è un

altro simbolo, è lo stereotipo dell’americano, ebbro di felicità, con il

solo problema di una ragazza per la notte; la malcapitata a cui alla

fine sciorina la sua sfacciata galanteria è un’ausiliaria (Liza Minelli),

non troppo carina né troppo fortunata visto che, dopo un’inutile

resistenza, dovrà cedere all’invadenza del suo futuro compagno di vita.

È il momento più spassoso della pellicola, con un De Niro in gran forma

(forse fin troppo gigione), e tutto rimane sulla farsa finché lui, Jimmy

Doyle, saxofonista in cerca di lavoro, non si presenta ad una prima

audizione. D’improvviso Scorsese cambia marcia: il sax trascinante del

protagonista, l’entrata di lei che lo accompagna al canto ci trasportano

in una dimensione nuova, in un mondo diverso dove Jimmy e Francine sono

realmente se stessi, due musicisti di gran talento che vedono nel loro

lavoro non solo un mestiere, ma una ragione di vita.

Così il film parte al seguito dei loro impegni orchestrali, vive dello

swing degli anni, della loro maturazione artistica, della loro creativa

intesa; ne analizza il crescente successo, entra con loro nell’autobus

che li trasporta in tournee per gli States. Non è più il Jimmy

strafottente, è scomparsa la Francine scontrosa dei primi approcci, i

due vivono ora di musica e di essa si avvolgono il film e lo spettatore.

Le sequenze al di fuori del loro vivere scenico (l’iniziale

chiacchierata in auto con un fotomontaggio che mostra l’azione fuori dai

finestrini, l’incontro invernale in cui il paesaggio con la neve e gli

alberi altro non è che un fondale di teatro) stridono volutamente nel

contesto, sono estranee ad un’opera che non è un musical, ma che

racconta con la musica l’essere di due persone, il crescere di una

nazione che dà spettacolo, ma che traballa al di fuori di esso. La

nascita di un figlio, un fatto concreto, umano metterà infatti in crisi

la loro unione di coppia e mentre lei accetterà il suo nuovo ruolo di

madre lui vedrà in quella panciona un ostacolo alla loro carriera, in

quel neonato un impegno sociale troppo grosso e si allontanerà

definitivamente dalla compagna.

Li ritroviamo diversi anni dopo, entrambi resi più adulti dagli

inebrianti successi personali ma non abbastanza da rimettersi insieme:

sarà Francine a non accettare l’invito, troppo poco sicura della

maturità di Jimmy e forse anche della propria.

Un finale triste quindi per un film che è un crescendo di amarezza ed

inquietudine e che, mentre rievoca qua e là il boom di

Cantando sotto la

pioggia, fa da simbolo ad un’epoca sempre

in bilico, come lo spettacolo, tra la freschezza del tip-tap e la

solitudine notturna di un lampione. Si può trovare forse un’affinità col

Come eravamo di Pollack, ma se lì a prevalere era l’aspetto romantico,

che si intesseva e si disfaceva nella partecipazione del momento

sociale, qui De Niro e la Minnelli, pur nella loro eccezionale

interpretazione (specie lei che ha dalla sua delle partiture di alto

livello), vivono al di fuori dei fatti sociali e restano dei comprimari

perché il vero primo attore è la musica, attraverso la quale

Scorsese

spiega gli umori dei suoi personaggi e di tutta l’America.

Del parallelo iniziale tra stato d’animo e orchestra già abbiamo detto,

ma tutta l’opera gioca su questo binomio: così, quando i due crescono

come artisti e la nazione cerca maturazione, anche la musica si fa più

curata ed avanguardistica e quando insieme raggiungono il successo, i

loro brani sono tra i più noti e belli del dopoguerra; il loro momento

d’amore-crisi lievita sugli accordi di un pianoforte e l’isolamento di Jimmy si affianca a quello del jazz che, nei locali

dei neri, riscopre la

sua anima ed il suo swing.

E proprio nel finale, mentre Doyle anche se famoso rimane un

“emarginato” col suo suono d’elite, il regista scruta, forse con velato

rammarico, l’imbellettato Happy Endings di Francine Evans la quale (dopo l’evocativo momento della registrazione in studio) entra nelle

spire di una canzone di spettacolo che dà l’interprete in pasto al

pubblico, che guarda più all’efficacia dell’interpretazione e all’eterno

scintillare degli strumenti che all’intimismo delle musiche, che

affascina “attori e spettatori” tradendo il purismo del jazz e la

crescita artistica e sociale di un popolo alle soglie di una crisi di

identità.

|

fotografia: Laszlo Kovacs - scenografia: Boris Leven -

musica: John Kander e Fred Ebb |

|

ezio leoni

(1997) |