USA 2024 (139′)

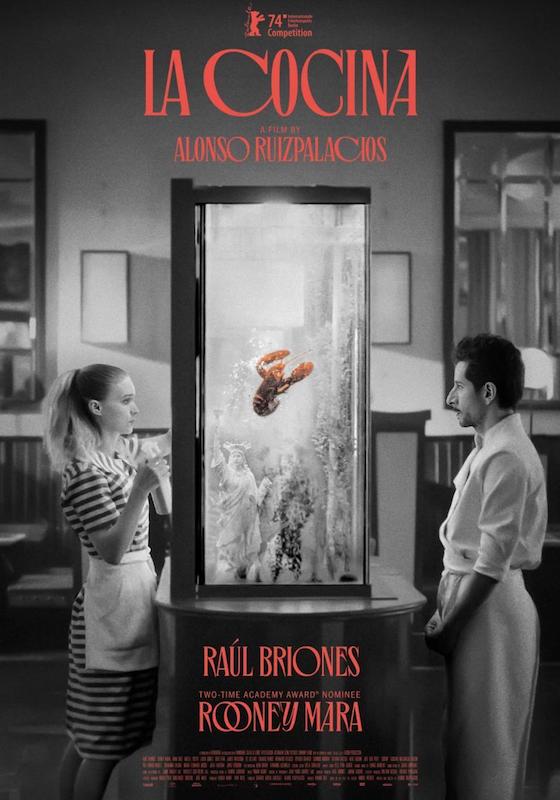

BERLINO – Liberamente tratto dalla piece teatrale The Kitchen di Arnold Wesker, uno degli ‘angry young men’ che alla fine degli anni ‘50 rivoluzionarono la scena inglese, La cocina di Alonso Ruiz, è senz’altro uno dei film più interessanti passati a Berlino quest‘anno. Il regista, qui al suo esordio in lingua inglese (facile da pensarsi come un primo passo verso un futuro Hollywoodiano, sull’esempio dei suoi connazionali Inarritu, Quaron e Del toro), non è peraltro nuovo al circuito festivaliero. Ricordiamo, qualche anno fa in concorso proprio qui a Berlino, il film Museo con Gabriel Garcia Bernal, e soprattutto ancora prima Gueros, appassionante ritratto in bianco e nero della gioventù universitaria di Città del Messico durante le fatidiche Olimpiadi del 1968.

BERLINO – Liberamente tratto dalla piece teatrale The Kitchen di Arnold Wesker, uno degli ‘angry young men’ che alla fine degli anni ‘50 rivoluzionarono la scena inglese, La cocina di Alonso Ruiz, è senz’altro uno dei film più interessanti passati a Berlino quest‘anno. Il regista, qui al suo esordio in lingua inglese (facile da pensarsi come un primo passo verso un futuro Hollywoodiano, sull’esempio dei suoi connazionali Inarritu, Quaron e Del toro), non è peraltro nuovo al circuito festivaliero. Ricordiamo, qualche anno fa in concorso proprio qui a Berlino, il film Museo con Gabriel Garcia Bernal, e soprattutto ancora prima Gueros, appassionante ritratto in bianco e nero della gioventù universitaria di Città del Messico durante le fatidiche Olimpiadi del 1968.

Stavolta però il regista, che tra l’altro dichiara in una intervista di avere esperienza in materia avendo lavorato in gioventù come lavapiatti in un ambiente di lusso di Londra, ambienta la azione in pieno centro di New York, Times Square, all’interno di un immaginario ristorante, The Grill. Girato come vuole il titolo al novanta per cento nelle cucine sovraffollate della eatery, vuole essere il ritratto di un business, quello della ristorazione in America, tutta o quasi affidata ad una accozzaglia di poveri cristi provenienti dai quattro angoli del mondo, nonché , per esteso, metafora della crudeltà del capitalismo avanzato. La trama è esile, quasi inesistente. Nelle scene iniziali seguiamo Estela (Ana Diaz), una ragazzina messicana la quale, appena arrivata a New York, si presenta al The Grill in cerca di lavoro, munita di una raccomandazione per lo chef Pedro (Raul Briones Carmona) di cui è lontana parente. Sennonché nel frattempo qualcosa di grave è accaduto: dalla scrivania dell’ufficio sono stati sottratti dei denari dell’incasso della sera precedente. Bisogna trovare il colpevole e naturalmente i sospetti della proprietà cadono sul personaggio più influente e con più libertà di movimento, appunto lo chef Pedro, costretto di mala voglia ad interrogare i colleghi, logicamente senza risultato. D’altra parte tra i dipendenti, a seconda delle varie mansioni, vige come un sistema di caste. Ciascuno è chiuso nel suo mondo, nessuno è disposto ad aiutare nessuno. E sì, perché trattandosi di immigrati spesso illegali , ognuno pensa solo ad accaparrarsi la benevolenza dei proprietari che promettono di seguire per loro il difficile iter burocratico per ottenere il permesso di soggiorno. In questo scenario il regista ritrae uno spazio infernale: ambiente squallido, luci al neon rumori molesti, cibi poco appetibili, litigi continui tra cucinieri e camerieri. Un ritmo parossistico per stare dietro alle comande che nell’ora di punta (un longtake virtuosistico di 15 minuti) sono quasi ingestibili. Quando poi lo scoppio di una macchina allaga tutto il pavimento della cucina con trenta centimetri di Cherry Coke, il caos esplode. Nessuno sa cosa fare. L’operatore, che imbraccia la cinepresa come un arma, salta dall’uno all’altro personaggio come in una scena di guerra. È, se vogliamo (e questo è uno dei pregi del film) l’esatto contrario dei tanti film e programmi televisivi che da qualche anno a questa parte presentano un aspetto artificiale, edulcorato del cibo, della sua preparazione e del suo consumo (si è parlato a ragione di porn food; qui invece il cuoco non si vergogna di definire quello che prepara shit food!). Attorno al personaggio di Pedro il regista introduce poi fin dall’inizio un secondary plot, forse per dare un po’ di narrativa ad un film che altrimenti rischiava di diventare una specie di documentario se non un pezzo di bravura fine a se stesso. Tra il protagonista e la cameriera Julia (una irriconoscibile Rooney Mara in biondo) si dipana una rovente storia d’amore, con inseguimenti nei corridoi e sesso perfino nella cella frigorifera; ma le cose sono già andate molto avanti, la piccina (unica newyorkese della compagnia, quasi un angelo caduto dal cielo in quella bolgia) è incinta e decisa ad abortire, contro logicamente il parere del latino amante. Come andrà a finire?

Tornando al film, rimane certo inevitabile l’impressione di teatro filmato. Realizzato in studio a Città del Messico, ambientato all’ingrosso negli anni ’80 (non si vedono computer ne telefonini) arriva nelle sue due ore e mezza a sfinire letteralmente lo spettatore più ben disposto. Unico momento di relativa pace (per gli attori e per noi spettatori) il lungo lunch and smoke break (quasi un’ora) che si svolge nello squallido cortile dietro il ristorante. Li, finalmente lontani dallo stress della cucina, i vari personaggi tornano esseri umani, parlando dei loro affetti lontani, dei loro sogni e delle loro speranze. Girato in bianco e nero La cocina, pur con tutti i suoi difetti (mancanza di una vera storia, teatralità esasperata, virtuosismo filmico non sempre necessario) è comunque un film corale che avvince e ti tiene incollato alla poltrona fino alla fine. Non è poco per questa Berlino!.

Giovanni Martini – MCmagazine 90