Un terreno preistorico e la casa che sorgerà su quel terreno. Quella casa ospiterà generazioni di famiglie, dagli homini sapiens agli indigeni ai coloni, fino ad un nucleo domestico afroamericano contemporaneo. E nel salotto di quella casa scorreranno vite sempre diverse e sempre uguali, popolate da mariti, mogli, figli, nonni, nipoti. Accorata e sentimentale riflessione sul punto di vista, sull’immobilità dell’immagine e sul montaggio come superamento del tempo.

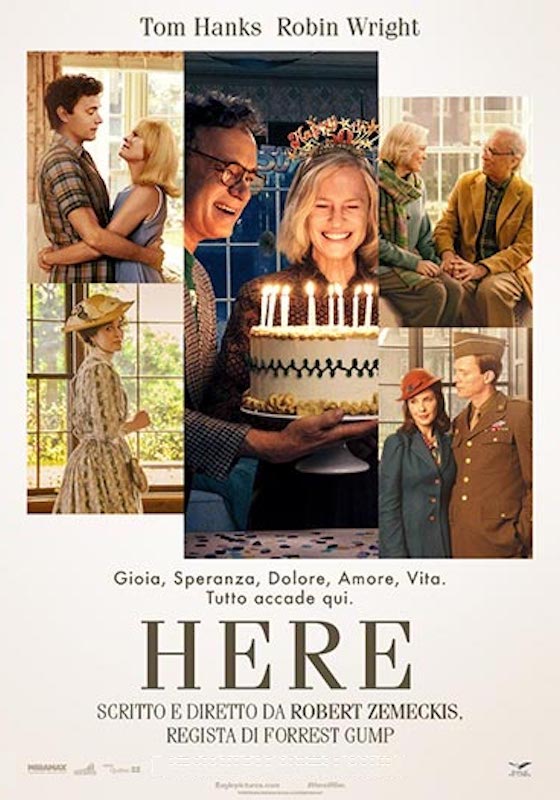

USA 2024 (104′)

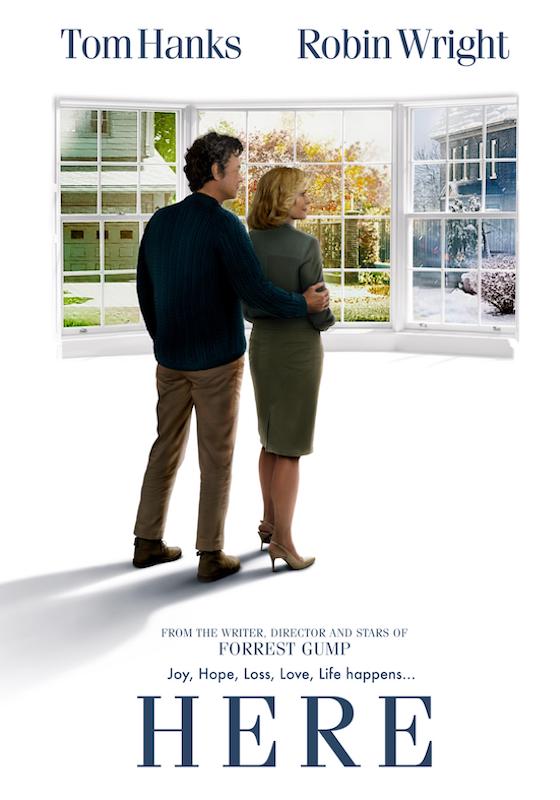

Che cosa sia il tempo, Robert Zemeckis se lo chiede da sempre. Il suo cinema viaggia su questa variabile che condiziona la nostra vita e che ci fissa in una dimensione che almeno il cinema ci permette di scavalcare o piegare a nostra necessità. Basterebbe solo la trilogia di Ritorno al futuro, con quel suo andirivieni tra un’epoca e l’altra (e il primo capitolo è un capolavoro) a far considerare questo regista come una specie di misuratore appassionato, di orologiaio curioso su come il trascorrere delle ore, dei mesi e degli anni influenzino il cambiamento che agisce su di noi. Here sembra sostenere la necessità ultima di tale esercizio, tutt’altro che futile, partendo da una frontalità dell’immagine perennemente uguale a se stessa, un punto di osservazione immutabile: della stanza dove si svolge l’intero film; del mondo esterno, che si svela attraverso la grande vetrata; del tempo che scorre illustrato dall’arredamento della casa (e la tv che da quando esiste porta le notizie dentro la stanza); perfino dello stesso luogo, che durante la Storia non solo dell’umanità, ma del pianeta stesso, è rimasto imperturbabile, mentre gli eventi facevano il loro corso (i dinosauri, che ricordano per un attimo Jurassic Park, i nativi quando l’America non era ancora stata scoperta, il colonialismo, la grande avventura del Novecento, eccetera). Raccontando una stanza, ciò che vi avviene dentro, Zemeckis racconta la storia della Terra e dell’umanità intera, una cronistoria temporale sorprendente e perfino, a suo modo, spaventosa, come tutto il discorso sul tempo sgomenta inevitabilmente, con quel concetto incomprensibile di eternità. In quella stanza ci passano vari inquilini, dunque storie, spesso banali, dove tutto è scandito dalle ripetizioni quotidiane, dai riti, dalle aspettative che l’epoca suggerisce (l’aereo per volare, ad esempio), fino agli ultimi tratti di vita, quando la malinconia fa il proprio sopralluogo in quel circoscritto recinto protettivo, ormai vuoto, a suo modo claustrofobico. È la storia di molti, è la storia di tutti: Richard e Margaret diventano il fulcro centrale (Tom Hanks e Robin Wright) di un infinito presente, così aggiornati fisicamente con la tecnica del de-aging, dalla nascita fino alla vecchiaia, un’ovvietà narrativa che permette al cinema di creare un riferimento più preciso e meno instabile allo spettatore. Tratto dalla graphic novel di Richard McGuire, che di fatto lanciava l’incontrovertibile unico punto di vista, Here, un po’ sit-com, un po’ installazione, frantuma l’inquadratura in piccoli quadri che la ricompongono nel suo montaggio interno. Alla fine è un film sulla memoria. E non è un caso, che si conceda solo un ideale controcampo (occhio a uno specchio che si intromette) e soprattutto un unico travelling all’esterno, nel finale più commovente possibile, quando il ricordo riaffiora in chi purtroppo lo ha perduto.

Adriano De Grandis – Il Gazzettino

C’è una prospettiva fissa alla base di Here, film tratto dall’omonima e sorprendente graphic novel del 2014 di Richard McGuire. Il punto di vista sulla stanza protagonista del film è sempre lo stesso, fatta eccezione per un solo movimento della cinepresa che arriva direttamente con la conclusione. Da questa inquadratura, immutabile e perennemente dinamica al tempo stesso, si sviluppa un prodotto complesso, cervellotico eppur dolcissimo, intellettuale ma anche capace di suscitare emozioni molto calde. Concetti forse paradossali ma che fanno parte da sempre del cinema di Robert Zemeckis, regista che, nonostante abbia superato i settant’anni, continua a sperimentare, lavorando questa volta sull’effetto del de-aging, quel ringiovanimento digitale che diviene una chiave tanto formale, quanto contenutistica di questo film, capace di ragionare in maniera incisiva sia sullo spazio, sia sul tempo (…) E quando la narrazione si concentra sugli effettivi protagonisti della vicenda – ben interpretati da Tom Hanks e Robin Wright, la cui presenza diretti da Zemeckis non può non far pensare a Forrest Gump – il film si alza di livello, fino a raggiungere vette sempre più toccanti e commoventi nel finale. Il copione è scritto da Zemeckis insieme a Eric Roth, non a caso uno dei due sceneggiatori (insieme a Winston Groom) proprio di Forrest Gump: ancora una volta l’idea è quella di rappresentare storie individuali per descrivere in maniera simbolica la Storia americana del ventesimo secolo.

longtake.it

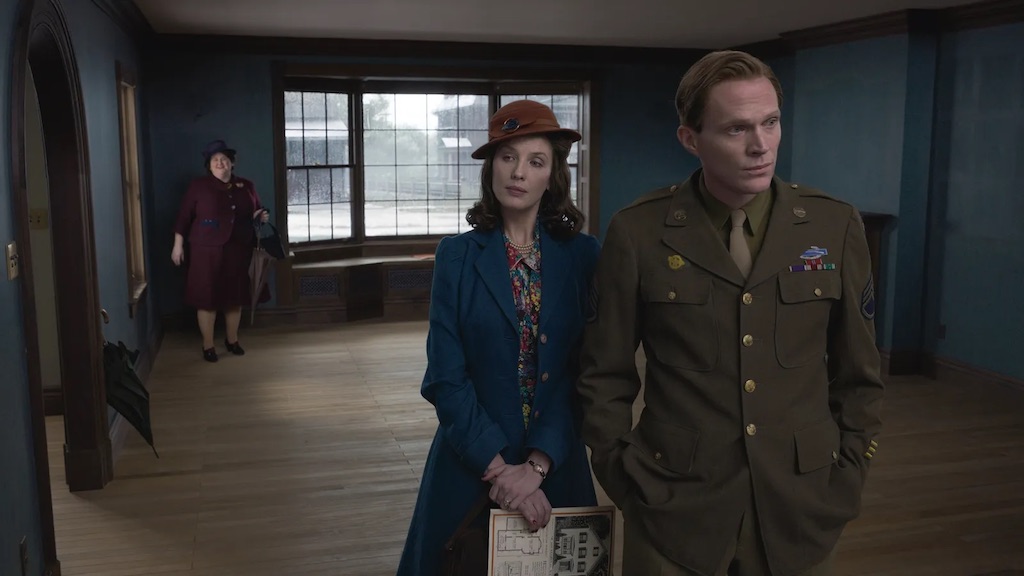

Vedendo Here bisogna assolutamente dimenticare che il suo regista, Robert Zemeckis, è quello di Forrest Gump, ma anche di Cast Away: se non ci si riesce, il paragone risulterà ingiustamente improbo perché Here, pur contenendo lo stesso genere di approccio sinceramente romantico, al posto della piuma di Forrest mostra nel finale un colibrì che non ha lo stesso tipo di leggerezza, anche se sa parimenti volare. In effetti Zemeckis il paragone con Forrest Gump lo cerca ripetutamente: non solo attraverso questo riferimento, quasi ad autodenunciare un lieve imbolsimento poetico, e non solo perché mette a fianco di Tom Hanks la stessa Robin Wright, soprattutto perché anche Here è un film sul tempo che passa inesorabile, lasciando dietro di sé tanti bei ricordi che servono a nascondere gli ancora più numerosi rimpianti. Here, in effetti, si basa su un’idea – presa a prestito dall’omonimo fumetto – assai potente, quella che uno spazio, in questo caso il salotto di un appartamento, pur soffrendo di una limitante visuale sul mondo, contiene al suo interno una storia infinita fatta di persone che hanno attraversato le epoche, un po’ come se ci trovassimo all’interno del buco nero di Interstellar, che è infatti una biblioteca della memoria. È così che la cornice di quel salotto finisce per aprirne altre (di greenawayana memoria) che, sempre in stile Nolan, mescolano i piani temporali, mettendo insieme (questa volta in stile Terence Malick) il big bang e i dinosauri all’oggi, attraversando la guerra civile americana e gli effervescenti anni ’30, e unendo la storia dei nativi americani a quella dei reduci della seconda guerra mondiale, che parte da quella di un aviatore di inizio ‘900. Il tutto serve a illuminare l’oggi, cioè la storia di una famiglia (quella di Tom Hanks e Robin Wright, appunto) il cui amore, i cui rimpianti, le cui speranze, le cui perdite, i cui fallimenti, le cui ambizioni e le cui malattie costituiscono la storia trasversale di tutti gli uomini, da sempre e per sempre. Forse Zemeckis, con Here, ha cercato la strada per l’immortalità: se in un tassello di spazio sopravvive la memoria di tutte quelle persone che l’hanno attraversato, allora è vero che nessuno di noi morirà mai.

Marco Lombardi – cinecriticaweb.it

«Nell’intuizione del graphic novel di Richard McGuire, Robert Zemeckis trova una chiave ideale per fare ciò che ha sempre fatto: coniugare il racconto più umano e universale possibile con il massimo della sfida tecnologica. Tra casa di bambole e screencast, la prospettiva fissa racconta uno spazio fisico unico popolato di infiniti spazi interiori, capaci di attraversare tempo e esistenze. Un caleidoscopio di gesti, sensazioni, sentimenti, stati d’animo che coinvolgono e commuovono».

datazione (spoiler!!!)

1503 – L’alberello di quercia inizia a crescere

1609 – L’uomo e la donna indigeni si incontrano; lui le dà la collana

1610 – Nasce il bambino indigeno

1706 – Nasce Benjamin Franklin

1730 – Nasce William Franklin (imprigionato dal gennaio 1775 al 1778)

1762 – Nasce Billy Franklin

1766 – Viene costruita la casa coloniale

1899 – Viene abbattuta una quercia

1907 – Viene costruita la nostra casa. John e Pauline si trasferiscono

1911 – Nasce Little Girl

1918 – Pauline e Little Girl si trasferiscono

1923 – Nasce Al Young

1925 – Nasce Rose

1925 – Leo e Stella Beekman si trasferiscono nella casa

1944 – Leo e Stella si trasferiscono

1945, primavera – Al e Rose (incinta di 3 mesi) acquistano la casa

1945, settembre – Nasce Richard

1946 – Nasce Margaret

1950 – Nasce Elizabeth

1952 – Nasce Jimmy

1961, inverno – Al perde il lavoro

1964, aprile – Richard e Margaret si sposano

1964, settembre – Nasce Vanessa

1979, gennaio – Rose ha un ictus ed è su una sedia a rotelle

1979, autunno – Rose e Al si trasferiscono in Florida

2003, autunno – Margaret si trasferisce

2005 – Richard vende la casa

2015 – Helen, Devon e il figlio Justin si trasferiscono nella casa

2020, novembre – Raquel si ammala di Covid

2021, gennaio – La casa va sul mercato

2021, estate – Helen, Devon e Justin si trasferiscono

2022 – Richard e Margaret visitano la casa