1860. Durante la spedizione dei Mille, tra i soldati reclutati da Giuseppe Garibaldi ci sono due siciliani: l’illusionista Rosario Spitale e il contadino Domenico Tricò. Arrivati in Sicilia, le difficoltà contro l’esercito borbonico sono evidenti e per questo motivo Garibaldi e il colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini sono costretti a escogitare una nuova strategia per sorprendere il nemico… Una pagina fondante del nostro Risorgimento raccontata mettendo in relazione, con spirito antiretorico, la grande storia e le piccole vicende personali.

Italia 2025 (131′)

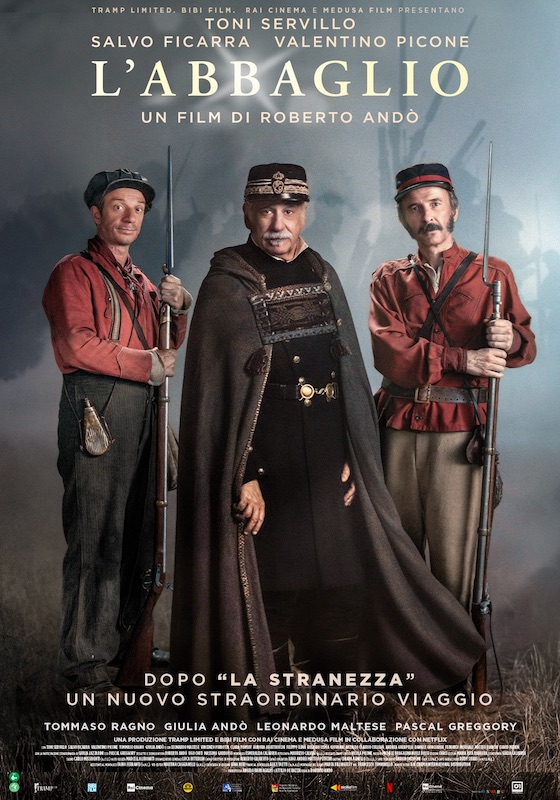

Squadra che vince non si cambia. Per L’abbaglio Roberto Andò richiama alla sua corte il trio d’attori che gli ha portato fortuna e successo con La stranezza. Ovvero Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone, un terzetto anomalo apprezzato da critica e pubblico. Nel solco di quel film che raccontava con leggerezza e passione la scintilla creativa di Luigi Pirandello, qui Roberto Andò intreccia comicità e dramma confrontandosi con un periodo cruciale della nostra storia come il Risorgimento e l’impresa dei Mille di Garibaldi. Un viaggio, alimentato da due linguaggi opposti, che ricorda quello de La grande guerra di Mario Monicelli. È il maggio del 1860 quando i garibaldini partono da Quarto per sbarcare in Sicilia, a Marsala. L’impresa di Giuseppe Garibaldi (Tommaso Ragno) potrebbe cambiare per sempre il volto dell’Italia. I seguaci del comandante sognano la liberazione dai Borboni e l’unità del paese. A guidare le truppe è il Colonnello Orsini (Toni Servillo) tra i seguaci delle idee rivoluzionarie. Durante le varie tappe che lo portano insieme ai suoi uomini sin quasi a Palermo, il Colonnello si pone delle domande su quanto sia giusta quella rivoluzione («un uomo diviso tra l’azione e il dubbio di ciò che fa») Le tappe sono Salemi, Calatafimi, Piana degli Albanesi e Sambuca, il paese siciliano dove le sue truppe sono costrette a nascondersi per depistare i Borboni e concedere a Garibaldi di entrare a Palermo. Un’idea suicida che potrebbe portare gli uomini di Orsini, di numero inferiore rispetto al nemico, a morire. Un sacrificio per la patria. Ma quei principi rivoluzionari che hanno spinto i garibaldini a lottare e sperare per un futuro nuovo e migliore verranno rispettati? È la domanda che pone il film e su cui riflette. Parallelamente alle tappe dei soldati di Orsini, Andò segue due “falsi” Garibaldini, Domenico (Ficarra) e Rosario (Picone), che partono da Quarto per poi dileguarsi a Marsala. Il loro intento è prendere un passaggio e disertare la rivoluzione, a cui non credono. Domenico vuole ritornare dall’amata fidanzata, mentre Rosario sta fuggendo da chi lo cerca per un debito di gioco. Le carte sono la sua passione e la sua prerogativa è barare. Il regista segue le loro tappe, prima in un convento di suore, dove ne capiteranno delle belle tra bugie, imbrogli al tavolo da gioco e i misteri della badessa. Poi si troveranno di nuovo tra i Garibaldini, proprio a Sambuca, e a diventare eroi, loro malgrado, salvando con stratagemmi teatrali e menzogne, una colonna di soldati bloccata.

iodonna.it

Nel 1963 Leonardo Sciascia scrisse un racconto, Il silenzio dove rievocava un episodio poco noto della storia del Risorgimento: il sostegno che il colonnello Vincenzo Giordano Orsini ricevette dai notabili e dal popolo quando fece sosta a Sambuca di Sicilia, mentre veniva inseguito dall’esercito borbonico, comandato dal colonnello svizzero Giovan Luca von Mechel. Questi era stato ingannato da un abile e risolutivo stratagemma di Garibaldi, che aveva indotto i borboni a credere ad una sua ritirata, mentre di nascosto si dirigeva verso Palermo. Orsini aveva con sé solo un centinaio di uomini, in parte feriti, ma riuscì a far credere ai borboni di essere Garibaldi alla testa dei suoi Mille. I notabili liberali di Sambuca e in particolare l’arciprete Ciaccio, seppero nascondere ai borboni la presenza di Orsini e dei suoi nel paese e così salvarono le loro vite e gli abitanti dalle devastazioni che von Mechel aveva invece inflitto a Corleone.

Roberto Andò ha reinventato e ampliato questa storia con gli sceneggiatori Ugo Chiti e Massimo Gaudioso, immaginando due personaggi di imbroglioni siciliani, Domenico Tricò e Rosario Spitale (incarnati estrosamente da Ficarra e Picone), che con le loro maschere di furbizia e opportunismo si contrappongono all’idealismo integerrimo di Orsini (il sempre magistrale Toni Servillo), siciliano come loro. Le vite parallele dell’ufficiale che ha abbandonato il proprio censo per aderire alle idee di Mazzini e quelle (immaginarie) dei due imbroglioni senza ideali si intrecciano e si confrontano, divaricandosi quando i due disertano al momento dello sbarco a Marsala, per poi incontrarsi nuovamente quando, dopo alcune vicissitudini (fra cui un episodio in un convento che riecheggia, in chiave casta, la novella di Masetto, l’ortolano finto muto e scemo del Decameron) vengono ritrovati e riarruolati a forza per servire alla messinscena escogitata da Garibaldi. La narrazione è basata sull’alternarsi delle angolazioni contrapposte di Orsini, da una parte, e Tricò e Spitale dall’altra, mentre un altro personaggio inventato, Assuntina (l’intensa Giulia Andò), suora coatta e poi costretta a rinunciare ai voti, è una figura che allude alle condizioni sofferte dalle donne del tempo. Nell’orchestrare i due piani della narrazione, Andò si tiene sempre in equilibrio fra dramma storico e commedia, con un sicuro senso dello spettacolo, arricchito dalle scenografie di Giada Calabria, dai costumi di Maria Rita Barbera e dalla fotografia di Maurizio Calvesi; intanto il suo sguardo sul paesaggio siciliano lascia trasparire l’amore per le luci e i colori della sua terra d’origine. Se Orsini rimane sempre coerente con il proprio idealismo e l’obbedienza leale a Garibaldi, Tricò e Spitale invece rivelano un’inaspettata umanità quando sono confrontati alla tragica morte di un ragazzo siciliano, al punto da rischiare le loro vite in una pericolosa finzione, una truffa stavolta ordita per altruismo, che perfeziona l’abbaglio inflitto da Garibaldi ai borboni perché evita che i poveri e generosi abitanti di Sambuca ne paghino le conseguenze.

A differenza di Jacovacci/Sordi e Busacca/Gassman de La grande guerra, l’azione di Tricò e Spitale non è un sacrificio estremo bensì un isolato gesto generoso compiuto una tantum, ispirato dall’idealismo altrui, che non avrà nessuna conseguenza nelle loro esistenze. Lo sguardo di Orsini sui due uomini è lo stesso di Andò sulle contraddizioni dell’Italia che, oscillante fra generosità e egoismo, è diventato un paese mancato. L’abbaglio del titolo è quindi doppio: l’inganno tattico di Garibaldi in cui sono caduti i borboni e l’illusione in un’Italia civile e onesta in cui sono caduti Orsini e tutti gli idealisti.

Roberto Chiesi – cineforum.it