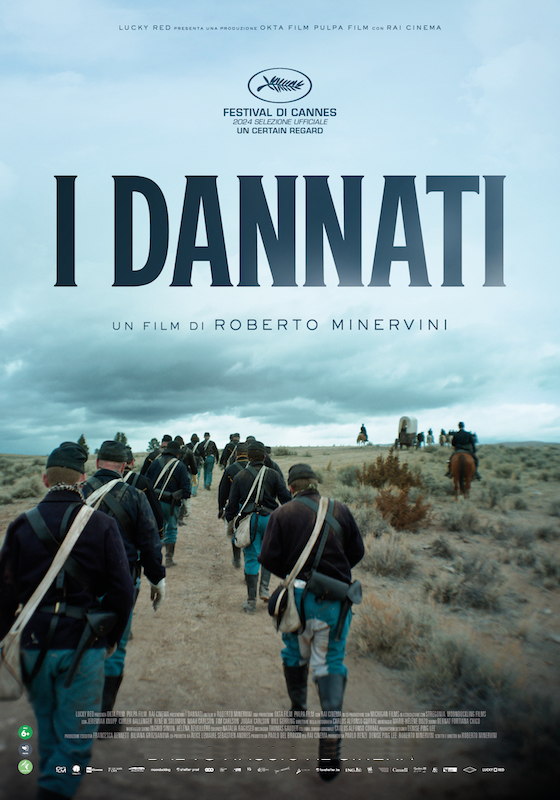

Stati Uniti, Guerra di secessione. Un gruppo di volontari dell’esercito viene inviato a presidiare le terre inesplorate dell’Ovest. La missione avrà conseguenze soprattutto psicologiche, svelando loro il senso ultimo del proprio percorso personale. Oltre l’epica del western, uno sguardo sul cinema del reale.

The Damned

Italia/USA/Belgio 2024 (89′)

CANNES 77° – Un Certain Regard: premio per la miglior regia

Dopo aver contribuito a definire nuovi spazi per il documentario, liberandolo dai limiti che spesso lo soffocavano e confrontandolo con nuove ambizioni narrative, Roberto Minervini prova adesso a riflettere sui meccanismi della finzione narrativa, liberandoli dai molti “obblighi” cui si sente in dovere di soggiacere. Siamo nel 1862, in piena Guerra civile: un gruppo di soldati dell’Unione (i nordisti antischiavisti) viene mandato nei territori occidentali per pattugliare le terre di confine ancora inesplorate. Il silenzio e la natura selvaggia la fanno da padroni e mentre il gruppo avanza nel cammino, scopriamo che si riduce di numero senza che ce ne venga data una spiegazione, ma dalle preoccupazioni che i soldati hanno sul funzionamento delle armi capiamo che esplorare voler dire anche combattere. Alcuni si interrogano sulle loro scelte (perché si sono arruolati?), altri sull’aiuto che possono sperare dalla fede, altri ancora si abbandonano alla bellezza panica di una natura invernale non molto accogliente. Mentre la Guerra non si arresta lungo il suo cammino di morte e la macchina da presa raggela le emozioni per tornare a farsi strumento “documentario”

Paolo Mereghetti – iodonna.it

Attivo da sempre all’interno del labile confine tra la messa in scena e il documentario, Roberto Minervini firma la sua prima opera totalmente di finzione, seppur influenzata nello stile da uno sguardo decisamente ancorato al “cinema del reale”. Dopo aver esplorato la società statunitense contemporanea con i suoi lavori precedenti, il regista marchigiano compie ora un tuffo nel passato catapultando la sua cinepresa proprio negli anni in cui gli Stati Uniti hanno iniziato a prendere forma. Lo sguardo del cineasta non tarda a palesarsi: Minervini pedina i suoi personaggi rendendosi invisibile ai loro occhi, lavorando sul rapporto tra uomo e natura selvaggia (sono numerosi i riferimenti alla brutalità e alla ferocia che si annidano tanto nella fauna circostante quanto nei militari al centro del racconto) e calando il pubblico in un’esperienza cinematografica in grado di restituire tutta la fatica fisica e psicologica di un viaggio all’interno di un metaforico Purgatorio in cui i dannati al centro del titolo cercano la redenzione.

longtake.it

Ancora America, ancora armi, ancora guerra. Civile naturalmente. Quella vera stavolta, non quella ipotetica, e iperrealistica, dell’inquietante Civil War di Alex Garland, ma quella che ci raccontano i libri di Storia. Ricreata come se fossimo lì, non al fronte ma nelle retrovie. Costretti ad affrontare, prima che il nemico, il freddo, la fame, la stanchezza, l’ignoto. E il pericolo più subdolo: I dubbi. La fede, o la mancanza di fede, che ci hanno portati in guerra. Le ragioni personali, oltre che collettive, di quella condizione così inumana e insieme così intimamente legata alla storia della nostra specie. Why We Fight, “perché combattiamo?”, si chiedeva Frank Capra nella serie di documentari di propaganda realizzati per l’esercito Usa durante la Seconda guerra mondiale. La domanda torna, su tutt’altri toni, in questo film girato con un pugno di non attori, calati in condizioni il più possibile simili a quelle del 1862, da Roberto Minervini, grande regista italiano trapiantato in Texas da ormai molti anni. Che esporta nel suo primo lavoro di finzione, appena premiato a Cannes (miglior regia al Certain Regard), metodi e strumenti messi a punto in documentari spericolati e disturbanti come Louisiana, the Other Side, Stop the Pounding Heart o Che fare quando il mondo è in fiamme. Massimo coinvolgimento degli interpreti, chiamati a mettere nel film qualcosa di loro. Rispetto assoluto per le condizioni materiali del mondo portato sullo schermo, qui particolarmente dure (siamo nel Montana, c’è la neve, nel prologo un branco di lupi sbrana lungamente un cerbiatto morto), ma anche adesione totale al punto di vista dei personaggi. Che significa non saperne mai più di loro, né vedere ciò che non potevano vedere. Il risultato può essere frustrante per chi cerca le capriole del cinema-cinema. Ma esaltante per chi voglia gettarsi nel vuoto senza le reti del racconto, del verosimile e della morale. Dimenticate Hollywood insomma, anche nelle sue punte più alte (Coppola, Kubrick, Malick, etc.). Qui la guerra non è spettacolo ma enigma, e le armi sono il terminale di un’interrogazione materiale che Minervini e i suoi personaggi svolgono con accenti quasi filosofici. Come è fatta davvero una Colt, e perché? A che altezza mirare per centrare il bersaglio? Come si pulisce un fucile? E un cavallo? Fra nemici fantasma (Buzzati prima di Buzzati) e epifanie meteorologiche, servito da una fotografia che scolpisce ogni ruga e ogni pelo, Minervini scava nel fango ma costeggia il sacro. Prendere o lasciare.

Fabio Ferzetti – lespresso.it

…Come nei suoi lungometraggi precedenti, Minervini sceglie di raccontare gli Stati Uniti da una prospettiva personale: in I dannati realizza un film di guerra e, al contempo, si oppone alla spettacolarizzazione anestetizzante del conflitto che caratterizza tradizionalmente questo filone. Come si è appena visto, il regista sabota il genere tramite la mancata rappresentazione della battaglia, cioè l’elemento cardine che lo caratterizza: quello che viene filmato è uno scontro senza nemico, senza movimento (dato che i soldati vengono mostrati mentre si riparano per non essere colpiti) e senza coralità (perché la macchina da presa filma soprattutto combattenti isolati). Quest’ultimo aspetto determina la mancanza del carattere epico di questo genere, caratterizzato tradizionalmente da grandi movimenti di massa e di gruppo, oltre che dalla presenza di una missione da compiere chiara e definita, in grado di generare atti di eroismo e forti identificazioni spettatoriali. Invece, I dannati possiede una trama molto esile, in cui manca un vero e proprio obiettivo centrale che determini un movimento collettivo, mentre preferisce dare maggiore importanza all’interiorità, ai pensieri e al vissuto individuale dei singoli soldati. Infine, Minervini sceglie di riprendere e al contempo snaturare la carrellata in avanti, una cifra stilistica tipica di questo genere: il regista pedina i soldati mentre avanzano ma sceglie di restringere l’inquadratura sugli individui invece che sul loro rapporto con lo spazio circostante. Così facendo, la limitatezza della visione nega l’avanzata e, di conseguenza, la realizzazione dell’obiettivo militare. La sottile opera di ripresa e contemporanea negazione di alcuni elementi di genere avviene anche, seppur in modo minore, con il western. Infatti, I dannati racconta di truppe che avanzano negli spazi oltre la frontiera, parla della caccia all’oro, della terra fertile e dei sogni di coltivarla per creare una famiglia. Tuttavia, la wilderness finisce con l’essere soprattutto evocata a parole piuttosto che mostrata, dato che il regista tende a eliminare l’ambiente tramite il ricorso a particolari lenti caratterizzate dalla distorsione dell’immagine alle estremità: il personaggio viene quindi ulteriormente isolato e separato forzatamente dal paesaggio che in realtà lo circonda, frustrando il legame che unisce questi due e che caratterizza il genere western…

Francesco Cianciarelli – ondacinema.it