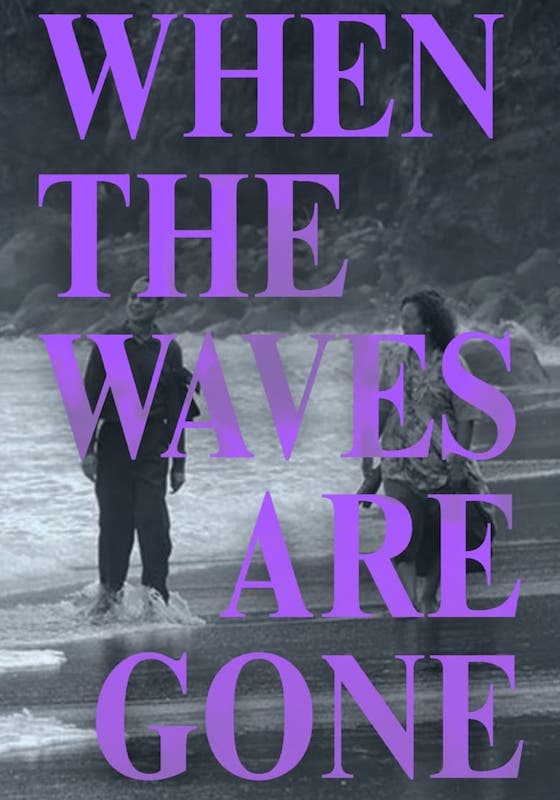

Kapag Wala Na Ang Mga Alon

Filippine/Francia/Portogallo/Danimarca (187′)

VENEZIA – Una stanza spoglia della centrale di polizia di Manila, un ufficiale sta tenendo una lezione di metodo ai suoi allievi, la macchina da presa si sofferma su un manifesto con il volto di Poirot, che porta la scritta: “La verità va cercata all’interno e non all’esterno”. Così inizia When the Waves Are Gone con cui Lav Diaz torna, inspiegabilmente fuori concorso, alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, per la sesta volta, di cui solo una in concorso quando, nel 2016 ,vinse un meritatissimo Leone d’Oro per The Woman Who Left..

VENEZIA – Una stanza spoglia della centrale di polizia di Manila, un ufficiale sta tenendo una lezione di metodo ai suoi allievi, la macchina da presa si sofferma su un manifesto con il volto di Poirot, che porta la scritta: “La verità va cercata all’interno e non all’esterno”. Così inizia When the Waves Are Gone con cui Lav Diaz torna, inspiegabilmente fuori concorso, alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, per la sesta volta, di cui solo una in concorso quando, nel 2016 ,vinse un meritatissimo Leone d’Oro per The Woman Who Left..

Ancora una volta Lav Diaz parla delle Filippine, della corruzione e della dissoluzione endemica della società filippina e parla di vendetta, di senso di colpa e di espiazione. Il senso di colpa è quello di Hermes Papauran, il più dotato detective della polizia, che, dopo essere stato testimone delle esecuzioni sommarie perpetrate in nome della lotta alla droga di Duterte, ha scelto di denunciare la corruzione all’interno dell’arma, portando all’arresto del suo capo Macabantay. Mentre Papauran, afflitto da una forma di psoriasi che gli deturpa tutto il corpo e in particolare il volto, combatte con i suoi fantasmi interiori, Macabantay, sfruttando le sue conoscenze, esce di prigione e ha un solo scopo: disfarsi di Papauran, l’uomo che gli ha rovinato la vita, mandandolo in prigione e uccidendo -in modo involontario- sua moglie e i suoi figli. Solo alla fine del film in una scena memorabile i due si incontreranno.

A giudicare dal racconto When the Waves Are Gone è chiaramente un film di genere. Così come al genere fa riferimento l’ambiente in cui si svolge, quei bassifondi di sbirri, spacciatori, piccoli delinquenti, prostitute. Ma come sempre al regista filippino non interessano gli eventi, quanto ciò da cui scaturiscono, la loro radice politica, ideale e psicologica e la loro proiezione mitica. Lav Diaz racconta qui la dissoluzione inarrestabile di un intero mondo, a cominciare dagli individui che perdono la pelle e la ragione, fino alla legge che perde il senso della giustizia e dell’ordine. Effetto di dissoluzione che egli, avendo optato per la scelta di girare in pellicola anziché in digitale, attraverso la sovraesposizione e l’effetto di pellicola bruciata, trasmette anche alle immagini, fino a rendere talvolta quasi trasparenti le figure. Rinunciando in questo film alle dilatazioni temporali, a cui ci aveva abituato, più che sul tempo, sembra qui lavorare sullo spazio, sull’articolazione dei rapporti tra gli ambienti e i personaggi e quindi gli interni come scatole asfissianti, la città come caos percettivo o piatta desolazione, la natura che a volte si manifesta nella sua folgorante bellezza (come nelle passeggiate di Hermes e della sorella sulla riva dell’oceano), a volte si ramifica nell’animo come un virus.

Il suo è un cinema di paesaggi intricati e di figure che sono personificazioni di idee, di stati d’animo e di miti. Così mentre Hermes viene sfigurato dal virus che porta in superficie il marcio che lui sente accumularsi dentro di sé, costringendolo ad aggirarsi per le strade incappucciato, terrorizzando chi lo incontra, Macabantay inaspettatamente si abbandona al ballo, da solo nella sua stanza d’albergo, con le prostitute che si è portato in camera, balla anche quando sta per ammazzare la sorella del suo nemico. Balla senza bisogno di musica, perchè la danza è ciò che lo libera, da se stesso, ma anche dai vincoli della società e dunque dalla necessità di agire secondo convenzioni e seguendo i dettami della morale, ed è espressione di una sete di potere che è brama del corpo e del suo possesso.

Chi conosce il cinema di Lav Diaz sa che la danza, così come il canto, sono rituali ricorrenti nei suoi film, ma in questo, che in fondo conserva un impianto narrativo abbastanza tradizionale, gli improvvisi balletti di Macabantay irrompono come elementi stranianti all’interno della narrazione, portando lo spettatore in un’altra direzione percettiva. In fondo i due personaggi sono già morti, prima che la morte li abbia raggiunti. Morti come tutto l’ambiente circostante, abitato da poveri derelitti, venditori ambulanti, prostitute, spacciatori, contadini, figure chiave per rappresentare le Filippine e il disastro politico e sociale che il paese sta vivendo. Ma la follia del potere, che in qualche modo si riflette nei due antagonisti, possiede ancora un fondo di umanità e Macabantay e Papauran possono infine ritrovare una dimensione umana e dunque disperata e sconfitta, come testimonia lo straordinario finale al porto, dove, alla luce livida dell’alba, i due finalmente si incontrano. “Vaffanculo le Filippine” – grida disperato Macabantay, armato di uno strano coltellino col quale vuole far morire dissanguato l’avversario – “Vaffanculo le Filippine perchè danno spazio a criminali di merda come noi due!”. When the Waves Are Gone è uno dei film più potenti e più dichiaratamente politici di Lav Diaz, che, in concorso, avrebbe con grande facilità superato ogni concorrenza..

Cristina Menegolli – MCmagazine 76