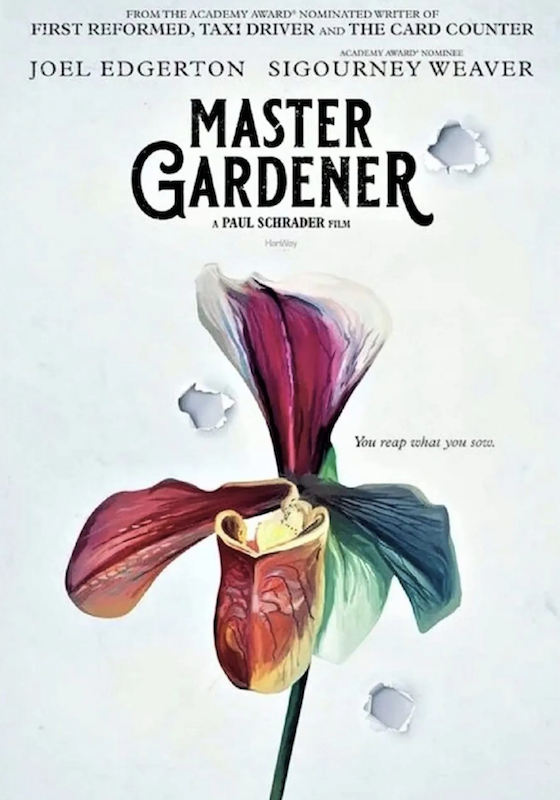

Narvel Roth (Joel Edgerton), un meticoloso orticoltore, cura i giardini e i terreni della magnifica e storica tenuta di Gracewood Gardens assecondando tutte le esigenze della sua datrice di lavoro, la ricca vedova Norma Haverhill (Sigourney Weaver). Quando questa gli chiede di prendere come apprendista sua nipote Maya (Quintessa Swindell), arrivata alla tenuta per sfuggire a una storia di droga, la tranquilla e mite esistenza di Narvel viene ben presto sconvolta, portando a galla oscuri segreti di un passato che sembrava sepolto per sempre…

USA 2022 (107′)

VENEZIA – Dicevamo, un anno fa dal Lido di Venezia, dell’impossibilità di definire The Card Counter, allora presentato in concorso alla Mostra del Cinema, se non adoperando una perifrasi che lo incaselli nella dicitura “film di Paul Schrader”. Al di là delle canoniche classificazioni del noir, del film drammatico, del thriller, dell’opera psicologica, il cinema più recente del regista americano si muove per intero lungo le personalissime direttrici di un progetto che mira a sposare il rigore di Robert Bresson con la sacralità di Carl Theodor Dreyer, autori – insieme con Ozu, terzo vertice della triade e che ha fatto dell’equilibrio delle forme il principio fondante dell’inquadratura – cui il giovane Paul Schrader dedicò un memorabile saggio divenuto con gli anni un classico della critica (Il trascendente nel cinema, 1972)..

VENEZIA – Dicevamo, un anno fa dal Lido di Venezia, dell’impossibilità di definire The Card Counter, allora presentato in concorso alla Mostra del Cinema, se non adoperando una perifrasi che lo incaselli nella dicitura “film di Paul Schrader”. Al di là delle canoniche classificazioni del noir, del film drammatico, del thriller, dell’opera psicologica, il cinema più recente del regista americano si muove per intero lungo le personalissime direttrici di un progetto che mira a sposare il rigore di Robert Bresson con la sacralità di Carl Theodor Dreyer, autori – insieme con Ozu, terzo vertice della triade e che ha fatto dell’equilibrio delle forme il principio fondante dell’inquadratura – cui il giovane Paul Schrader dedicò un memorabile saggio divenuto con gli anni un classico della critica (Il trascendente nel cinema, 1972)..

Una volta individuato il punto di convergenza dei protagonisti di questa trinità secolare e codificate le rispettive estetiche in un complesso di forme, sguardi, prospettive, al regista rimane il compito di innestarle su un nucleo tematico che, almeno dai tempi di Taxi Driver (1976), batte con l’ossessività di un accordo percussivo sui motivi della colpa, della redenzione, del destino individuale. Master Gardener – presentato fuori concorso, per evitare conflitti con la prevista assegnazione a Schrader del Leone d’Oro alla carriera – si pone come il terzo momento di una meditazione iniziata nel 2017 con First Reformed e proseguita nel 2021 con il già citato Il collezionista di carte. Si tratta, a ben vedere, di un trittico in cui prende corpo la massima di Jean Renoir per cui i grandi autori si riconoscono dal fatto che fanno e rifanno lo stesso film, senza che in ciò vi sia traccia di ironia. Di questa nuova variazione sul tema del peccato e la redenzione, Narvel Roth è l’inquieto protagonista. Giardiniere al servizio della glaciale Norma Haverhill, Narvel, per il tramite di una voce fuori campo che lega inesorabilmente la sua etica al nostro sguardo, introduce in incipit le tre principali forme di giardino in cui ci si possa imbattere: quello formale, quello informale, quello selvaggio. Che oltre le nozioni di floricoltura si celi un valore simbolico è fuor di dubbio. Narvel cura il parco della villa con la medesima dedizione con cui William Tell – protagonista de Il collezionista di carte – impacchettava i mobili delle stanze d’albergo al fine di muoversi e pensare in un ambiente il più possibile ordinato e asettico. Nell’inseguimento di una disciplina ossessiva i personaggi di Schrader trovano rifugio dal caos che li scuote internamente. Se nel precedente film erano le torture di Abu Ghraib la colpa infame da cui il protagonista cercava redenzione, il trauma di Narvel Roth è invece inciso sulla sua pelle, in quella cortina di tatuaggi che denunciano il suo passato di militante neonazista e che egli si industria a nascondere oltre maniche lunghe e pantaloni alla caviglia. Come quelle di William Tell, le sue giornate trascorrono quiete e regolari, senza sorprese, asservite anch’esse a un rituale che cerca la catarsi nell’ordine e nella pulizia. La rottura si manifesta d’improvviso e ha il volto e i guai della giovane nipote della signora Haverhill, Maya, una ragazza dalle complesse vicende familiari e incline alla tossicodipendenza, che viene affidata alle cure di Narvel perché le insegni l’orticoltura. Nel progressivo definirsi di un rapporto che per certi versi richiama quello tra Robert De Niro e Jodie Foster in Taxi Driver, il regista posiziona la nuova tessera di un mosaico che film dopo film si va studiatamente espandendo, sino a contemplare, qui per la prima volta, una ipotesi di lieto fine a suggellare la parabola esistenziale dei suoi antieroi.

Come per i suoi personaggi, per Schrader la scrittura è anzitutto una questione di pulizia e precisione. Non stentiamo a immaginarlo chino sulla scrivania, tutto intento a spiegarsi i suoi tormenti esistenziali in frasi di diario che saranno poi le loro, a immaginare con minuzia i quadri entro i quali prenderanno corpo le loro vicende. Da qui la forza di una regia che non cerca mai la bella inquadratura o l’intelligente movimento di macchina, ma riesce sempre a trovare la verità dei personaggi lavorando sull’equilibrio tra la precisione dell’immagine e il ruolo in essa della figura umana. Sprezzando qualsiasi psicologismo, aderendo anzi unicamente ai gesti, ai corpi, alle azioni che i suoi protagonisti ripetono come in un rituale, Schrader accede al fondo delle loro esistenze, restituendoci ritratti che ribollono di umanità e di cui sarebbe difficile dar conto a parole. E di questo rito che è ormai diventato il suo cinema, noi spettatori partecipiamo come di una messa laica, consapevoli che il ripetersi delle forme è il solo viatico possibile al manifestarsi di quella esperienza estetica che lo stesso Schrader ha codificato nell’espressione cinema della trascendenza, ossia del non-dicibile.

E così in quello che è forse il film meno inquieto di una trilogia intesa a scandagliare le ossessioni di un inconscio collettivo assediato dai fantasmi del terrorismo, della violazione dei diritti umani e dei rigurgiti neofascisti, Schrader trova una chiave di lettura del contemporaneo capace di illuminare la nostra comprensione del mondo per mezzo del cinema, delle sue forme, dei suoi generi. Ed è ancora una volta il manifestarsi della Grazia – che innerva sin dal nome, “Gracewood”, il giardino cui Narvel presta le sue cure e dal quale, come da un Eden, viene originariamente cacciato – a costituire il vertice dell’esperienza dei protagonisti, quel momento ieratico che chiude il film su una consapevolezza: che il superamento dell’ossessione può darsi unicamente nell’incontro con l’altro-da-sé. Un contatto che era il vorticoso bacio di due anime infinitamente sole in First Reformed, lo sfiorarsi impossibile di due mani tenute forzatamente a distanza ne Il collezionista di carte (quadro memore dell’iconografia bressoniana di Pickpocket) ed è qui, infine, l’accenno a un idillio sentimentale che ha il sapore di una fiaba e che si dà ai nostri occhi come un momento quieto, intimo, prodigioso, con tutta l’intensità di una ostinata preghiera laica.

Matteo Pernini – MCmagazine 76