Messico/Francia/Svezia 2021 (83′)

VENEZIA – Cominciavamo, un anno fa, la discussione sul film Nuevo Orden di Michel Franco in concorso alla Settantasettesima Mostra del Cinema di Venezia, dicendo della costante partecipazione del regista alle occasioni festivaliere, il che, senza essere un merito o un demerito, pure ci suggerisce qualcosa sul suo atteggiamento verso la settima arte. Riprendiamo, dunque, da lì, dalla pratica di un cinema che si vorrebbe denso di significato, ma di un significato definito a priori e di cui la messa in scena si limita a essere esecutrice; un cinema, in qualche modo, ossessivamente pre-scritto e per il quale ci sembrava di indovinare una sorte infruttuosa..

VENEZIA – Cominciavamo, un anno fa, la discussione sul film Nuevo Orden di Michel Franco in concorso alla Settantasettesima Mostra del Cinema di Venezia, dicendo della costante partecipazione del regista alle occasioni festivaliere, il che, senza essere un merito o un demerito, pure ci suggerisce qualcosa sul suo atteggiamento verso la settima arte. Riprendiamo, dunque, da lì, dalla pratica di un cinema che si vorrebbe denso di significato, ma di un significato definito a priori e di cui la messa in scena si limita a essere esecutrice; un cinema, in qualche modo, ossessivamente pre-scritto e per il quale ci sembrava di indovinare una sorte infruttuosa..

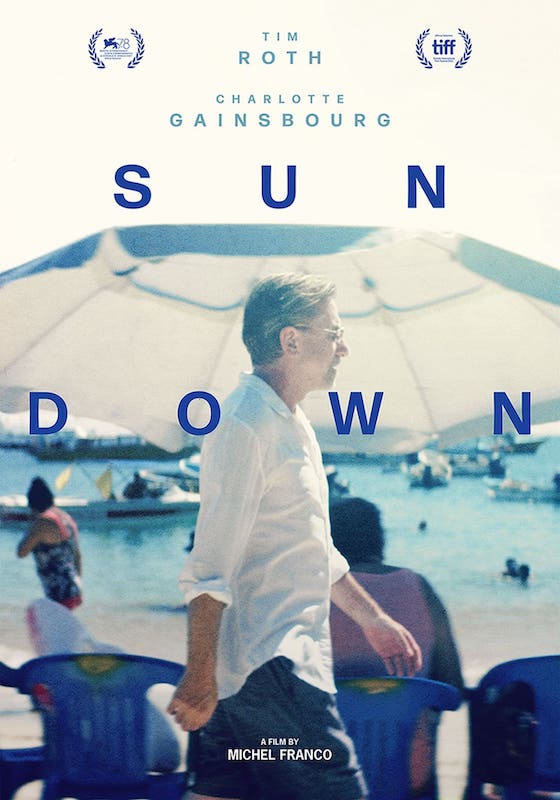

Ora la nuova fatica del cineasta messicano, Sundown, ancora presentato in concorso a Venezia dopo l’inopinato Gran Premio della Giuria tributato a Nuevo Orden, viene a confermare le nostre attese: di nuovo un film a tema, interamente concepito in vista di un finale (pre-scritto, appunto) che si vorrebbe bastante a illuminare gli ottanta minuti precedenti ed esaurisce, invece, il film nell’ordinarietà di un compitino inerte. Per prova di quanto detto tentiamo un sunto del soggetto, da cui speriamo di far emergere spontaneamente i (pochi) pregi e i (molti) difetti di questo cinema forzatamente intellettuale. Una ricca famiglia – lui, lei e i di lei due figli – è in vacanza ad Acapulco, quando lei (Charlotte Gainsbourg) riceve una telefonata che la avverte della morte della madre. Partenza frettolosa dal dispendioso resort, talmente frettolosa che all’aeroporto lui (un indolente Tim Roth) non trova il passaporto. Per non perdere tempo lascia imbarcare la famiglia e annuncia, tra le lacrime della donna, che farà ritorno in hotel a cercarlo. Si reca, invece, in un albergaccio dalle pareti scrostate e lì rimane. Poi va in spiaggia. Risponde ad alcune telefonate d’obbligo mentendo per rassicurare i familiari e beve qualche birra. Poi va in spiaggia. Chiude il noioso telefono in un cassetto e conosce una bella fanciulla con cui misteriosamente lega senza fare o dire nulla. Poi va in spiaggia. Assiste a un violento omicidio sul litorale. Poi torna in spiaggia. Quella che credevamo la moglie e in realtà scopriamo essere la sorella lo ritrova, ma lui, ignorandola, rinuncia alla ricchissima eredità di famiglia. Poi va in spiaggia.

Ci sarebbero, a questo punto, un paio di svolte drammaturgiche che preferiamo tacere per pudore e per non affaticare ulteriormente il lettore. Basti dire che esse, apparentemente foriere di nuovi sviluppi, non porteranno a null’altro che a ritrovare Tim Roth su una sdraio in spiaggia.

Che il mondo di Michel Franco sia assai inospitale non lo scopriamo oggi. Popolato da esseri abbrutiti, meschini e ferocemente aggressivi, esso sa mantenersi intrinsecamente losco anche sotto il Sole di Acapulco, un Sole che, non a caso, non illumina, ma brucia corpi e spazi con la sua luce impudica, a più riprese rivolta direttamente contro lo spettatore. In tutto ciò la pulizia dell’inquadratura, studiata con la puntigliosità di un accademico, raddoppia il disagio lasciando intuire sottotraccia una sordidezza sempre sul punto di manifestarsi. In definitiva: vi è uno stile nel cinema di Franco. Se lo critichiamo non è per negligenze nella messa in scena, ma perché il cinismo programmatico con cui approccia ogni progetto, anziché emergere spontaneamente dalle immagini, vi è ficcato dentro a forza, come nell’oca il ripieno del fois gras. C’è sempre, nei suoi film, un momento o più d’uno in cui un personaggio, una linea narrativa, una inquadratura reclamano la nostra attenzione e sembrerebbero richiedere uno sviluppo. Ebbene, con l’ostinazione del pargolo che insiste col piagnisteo solo per far dispetto alla mamma, Franco elude ogni istanza in maniera sistematica, piegando tutto il film al raggiungimento di quel finale doverosamente senza speranza – se non crudelmente efferato – che ha sognato per lui.

Non si può fare a meno di dubitare della sua sincerità di misantropo e leggere piuttosto in questo comportamento una posa accuratamente studiata. Come in Nuevo Orden (che se non altro aveva dalla sua una gestione del ritmo efficace) inSundown i personaggi sono fantocci atti a dimostrare un teorema e la narrazione è preda dell’artificio, con l’aggravante di una subdola reticenza – perché il personaggio di Tim Roth è così indifferente ai pericoli e agli affetti? – che vorrebbe ispessire il racconto ammantandolo di mistero e invece lo schiaccia sotto il peso di una rivelazione finale inconsistente.

Al termine degli estenuanti 83 minuti del film l’impressione è di aver preso parte a uno di quegli esercizi di pensiero laterale, in cui si chiede di immaginare delle soluzioni fantasiose per spiegare una situazione o un comportamento apparentemente assurdi. Con la differenza che se l’avesse scritto Bartezzaghi almeno avremmo potuto divertirci con una spiegazione stimolante.

Matteo Pernini – MCmagazine 69