Mort Rifkin, ex docente cinematografico, è sposato con Sue, addetta stampa di cinema. Il loro viaggio in Spagna, al Festival di San Sebastián, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista con cui è a contatto per lavoro, Philippe, oltrepassi la sfera professionale. L’atmosfera del luogo e i dubbi sulla fedeltà della moglie sono per Mort l’occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo e per riflettere profondamente sulla sua condizione esistenziale. A complicare le cose, ci si mette anche l’incontro con l’affascinante dottoressa Jo Rojas…

USA/Spagna 2020 (92′)

USA/Spagna 2020 (92′)

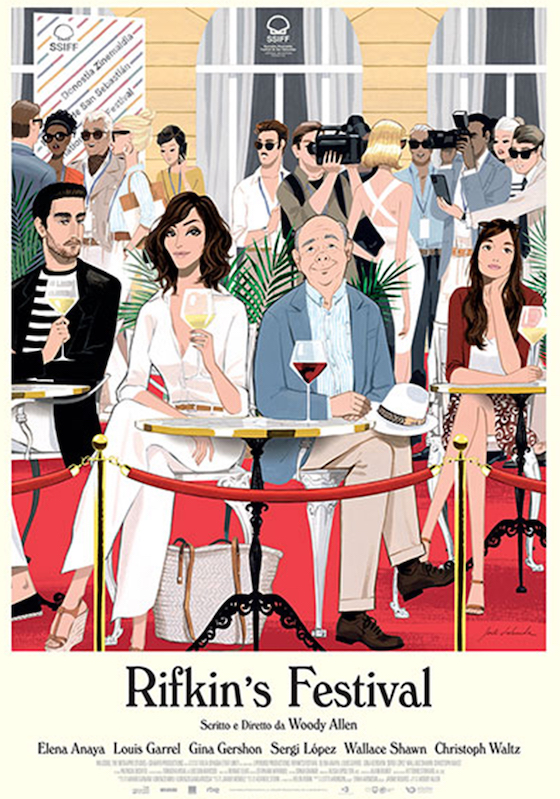

La trama di Rifkin’s Festival è un classico alleniano: il protagonista è Mort Rifkin (Wallace Shawn), l’ennesimo avatar di Woody, un accademico appassionato di cinema con un romanzo in cantiere da chissà quanto che accetta di andare qualche settimana a San Sebastián solo per tenere d’occhio la moglie interpretata dalla bravissima Gina Gershon, che in America è famosa soprattutto per aver prestato, direttamente e indirettamente, il volto a Donatella Versace nella serie Ugly Betty e nel film di Lifetime Hous of Versace (che, tra parentesi, a Donatella non piacque). Lei si chiama Sue, è un ufficio stampa ed è in Spagna per assistere un cliente, un regista francese di nome Philippe, interpretato dal sex symbol Louis Garrel, che Mort detesta non solo perché è convinto di poter risolvere il conflitto in Medio Oriente girando il suo prossimo film, ma anche perché ha il sospetto che sia l’amante di sua moglie.

Mort, «un buffet ambulante di nevrosi», è in preda al panico: da una parte teme che la sua fantasia, ossia che Sue lo stia tradendo con Philippe, sia vera, e dall’altra teme di aver smarrito da tempo il senso ultimo della vita e delle piccole cose. Di notte sogna il tradimento che lo tormenta immaginandosi le sequenze dei film che adora, da Jules & Jim di Truffaut e Quarto potere di Welles, da Fino all’ultimo respiro di Godard a 8 ½ di Fellini, con i protagonisti trasfigurati in lui, Sue e Philippe. Le sequenze, tutte girate in bianco e nero e fotografate in maniera perfetta da Vittorio Storaro, sono forse la cosa più riuscita di Rifkin’s Festival, un film che tributa il cinema e che intreccia il filone dell’insoddisfazione personale a quello delle fantasie amorose più avventurose. Nel caso di Mort, quella fantasia corrisponde a una cardiologa spagnola, Joana, che ha il volto di Elena Anaya (nota soprattutto grazie a La pelle che abito di Almodóvar): appassionata di cinema come lui, amante di New York come lui, insofferente all’aria spocchiosetta e fastidiosamente impegnata di Philippe come lui. La donna, però, ha almeno trent’anni meno di lui, e il fatto che stia vivendo una crisi coniugale con Paco (Sergi López, trasfigurazione dell’artista spagnolo tormentato e in parte già raccontato in Vicky Cristina Barcelona) non aiuta. Alcune sequenze, come la parodia di Persona di Bergman che vede Gershon e Anaya parlare di Dio e della morte in svedese con tanto di sottotitoli e come la gag in cui un regista lascivo dice a una starlettina in minigonna che sarebbe perfetta per interpretare Hannah Arendt nel suo prossimo film sui processi di Eichmann, sono simpatiche ma, per il resto, Rifkin’s Festival è un film godibile, ma non memorabile. A differenza dei film del «ciclo del turismo» alleniano come To Rome With Love e Midnight in Paris, San Sebastián rimane solo un quadro sullo sfondo, una location marginale di cui vediamo solo La Concha e l’elegante Hotel Maria Cristina ignorando qualsiasi scorcio su cui forse, qualche anno fa, Allen si sarebbe soffermato.

Lo spirito, evidentemente, è cambiato: è chiaro che Allen abbia scelto di percorrere una strada che conosce bene e che lo abbia fatto in maniera leggera, impegnandosi a raccontare la crisi di un uomo (lui) che cerca rifugio nella sua passione (il cinema) per poi rendersi conto di aver perso la bussola delle emozioni (una cosa chiarissima nell’ultimo quadro-parodia del Settimo Sigillo di Bergman, con il premio Oscar Christoph Waltz nei panni della Morte). L’amarezza che lascia il finale, che ci dimostra come sul lettino dello psicanalista non ci fosse solo Mort ma tutti noi, non fa che confermare lo stato d’animo di un Allen che sta cercando di prendere la quadra di una carriera che lo sta portando, a 85 anni, a reinventarsi ancora una volta perdendo piano piano tutte le sue certezze. Una cosa bella cui Allen può aggrapparsi è, però, la recensione del New York Times, il giornale che nella sua bellissima autobiografia A proposito di niente (La Nave di Teseo) dice di leggere tutte le mattine, che lo ha promosso definendolo «una scorta inaspettata di dessert: non sostanzioso e non nutriente, ma abbastanza dolce da ricordarti di sfuggita i bei momenti che hai vissuto una volta».

Mario Manca – vanityfair.it

«Cos’ha da dirmi dopo tutto quello che le ho raccontato?». È la domanda con cui Mort Rifkin (Wallace Shawn) si rivolge al suo analista, dopo aver raccontato — a lui e allo spettatore — quel che ha vissuto accompagnando Sue (Gina Gershon), la moglie publicist, al festival di San Sebastián. Ma la domanda con cui finisce Rifkin’s Festival è come se Woody Allen la rivolgesse al pubblico e a se stesso: cosa abbiamo visto? cosa ne pensiamo? E allora, tirato direttamente in ballo, arrischio anch’io la mia personale risposta: ho visto l’ennesima dimostrazione dell’intelligenza cinematografica di Woody Allen, della sua idea di cinema come divertimento, come piacere, come gioco ma anche come riflessione e nostalgia. Il rimpianto per un cinema e un mondo diversi, che fanno del regista e del suo alter ego sullo schermo (impossibile anche solo dubitare che non ci sia un’identificazione totale) due sopravvissuti, decisi però — e qui sta forse il vero «messaggio» del film — a non volersi arrendere nel riempire di piaceri una vita cui si fatica sempre a trovare un senso. Piaceri che poi sono sempre quelli che conosciamo, gli stessi che ha raccontato nei suoi film e che ci ha ricordato in Una giornata di pioggia a New York (le passeggiate per Central Park, i caffè dove puoi mangiare un buon hamburger, una pausa sui grandini del Metropolitan a farsi scaldare dal sole primaverile) oppure in Midnight in Paris (l’irresistibile fascino di boulevard Saint Michel sotto la pioggia). Piccole madelaine di un personalissimo bagaglio di ricordi, in perfetta sintonia con un uomo metodico e agé come appunto è Woody Allen, a cui si aggiunge in questo film una più esplicita dichiarazione d’amore cinefilo. I nomi sono sempre quelli (Fellini, Bergman, Welles, Truffaut cui si aggiungono un po’ a sorpresa Godard, Lelouch e Buñuel) ma rivisitati in un giochino citazionista che diventa una delle ragioni del divertimento. Raccontando infatti all’analista il suo soggiorno spagnolo, durante il quale trovano concretezza i dubbi sulla fedeltà della moglie, fin troppo coinvolta dal suo giovane cliente — Philippe (Louis Garrel), un regista post Nouvelle Vague pomposo e vanesio — Mort si concentra soprattutto sui sogni dove il processo onirico sembra divertirsi a mescolare accadimenti della vita con scene celeberrime.

Eliminando il colore con cui Vittorio Storaro immortala i caldi pomeriggi baschi per passare a un mimetico bianco e nero, ecco che Quarto potere diventa il mezzo per raccontare l’infanzia di Mort e il suo amore perduto, la scena alle terme di 8 ½ ironizza sui suoi tentativi di scrivere un romanzo, Jules & Jim di Truffaut e Fino all’ultimo respiro di Godard servono per drammatizzare le sue sbandate matrimoniali, Un uomo e una donna di Lelouch per dar forma al sogno di una possibile avventura con la bella dottoressa Rojas (Elena Ayana)… Perché non dobbiamo mai dimenticare che siamo in un film di Woody Allen, dove l’ipocondria e le malattie più o meno immaginarie hanno un ruolo determinante, per esempio per introdurre il personaggio di una dottoressa sentimentalmente infelice ma perfetta per accendere una riflessione sul senso della vita, su quello dell’amore e della fedeltà. E interpretare forse il più divertente dei sogni, dove l’ammirazione per Bergman (e nel caso specifico per Persona) porta lei e Sue a parlare in svedese.

Certo, dopo un po’ il gioco diventa scoperto e ripetitivo, anche se la sorpresa per i modi in cui vita privata e immaginario cinematografico si intrecciano riservano sempre delle belle sorprese, specie nell’inevitabile incontro con la morte del Settimo Sigillo, qui con la faccia sorniona di Christoph Waltz, meno vendicativo di quello originale. Ma se ne può fare una gran colpa a Woody? Al suo 48° lungometraggio (senza contare film per la tv ed episodi), Allen ricama sulla trama che conosce, quella dell’educato rimpianto per un mondo e quindi per un cinema di cui non vede più equivalenti e di cui si sforza di ricordarci i valori e la bellezza. E su cui risulta francamente difficile dargli torto.

Paolo Mereghetti – corriere.it

Certo, Rifkin’s Festival è un film fragile, approssimativo, decisamente minore, che vive di malinconie senili e cinefilia riflessa. Lo stesso Woody, parlando del suo cinema, si servì una volta della metafora della vendemmia. Ma poco importa stabilire se il film appartenga a un’annata più o meno fortunata, se sia bello o brutto, riuscito o imperfetto. Ciò che conta è il modo in cui certifica una nuova tappa di un percorso, dove l’«egotismo» dell’alter ego del cinema alleniano affronta la mancanza di senso in termini di organizzazione d’immagini. Ed è altrettanto poco interessante individuare il grumo che lega quest’Io di riporto, scorticato e clandestino, alle travagliate vicende biografiche dell’autore (a partire dalla recrudescenza del processo Allen-Farrow). Perché a interessare veramente è comprendere l’evoluzione del pensiero di uno dei più grandi intellettuali americani dal secondo Novecento a oggi.

Alberto Libera – cineforum.it