USA 1920 (88′)

È il 1927 quando il regista Alan Crosland si insinua nella storia del cinema producendovi una frattura ineludibile. Lo fa dirigendo Il cantante di Jazz, primo film con suono e dialoghi sincronizzati. Si tratta, a ben vedere, di un’opera modesta, la cui fama è del tutto dovuta all’applicazione di quel principio tecnico, che, di lì a poco, scombinerà per sempre le sorti delle immagini in movimento e dei loro pionieristici creatori. Prima, però, di questo evento – a metà tra il funesto e l’epifanico – Crosland diresse un considerevole numero di innocue pellicole mute, per lo più di carattere sentimentale, del tipo che qualche anno fa avremmo potuto immaginare trasmesso in un pomeriggio d’autunno su rete 4.

È il 1927 quando il regista Alan Crosland si insinua nella storia del cinema producendovi una frattura ineludibile. Lo fa dirigendo Il cantante di Jazz, primo film con suono e dialoghi sincronizzati. Si tratta, a ben vedere, di un’opera modesta, la cui fama è del tutto dovuta all’applicazione di quel principio tecnico, che, di lì a poco, scombinerà per sempre le sorti delle immagini in movimento e dei loro pionieristici creatori. Prima, però, di questo evento – a metà tra il funesto e l’epifanico – Crosland diresse un considerevole numero di innocue pellicole mute, per lo più di carattere sentimentale, del tipo che qualche anno fa avremmo potuto immaginare trasmesso in un pomeriggio d’autunno su rete 4.

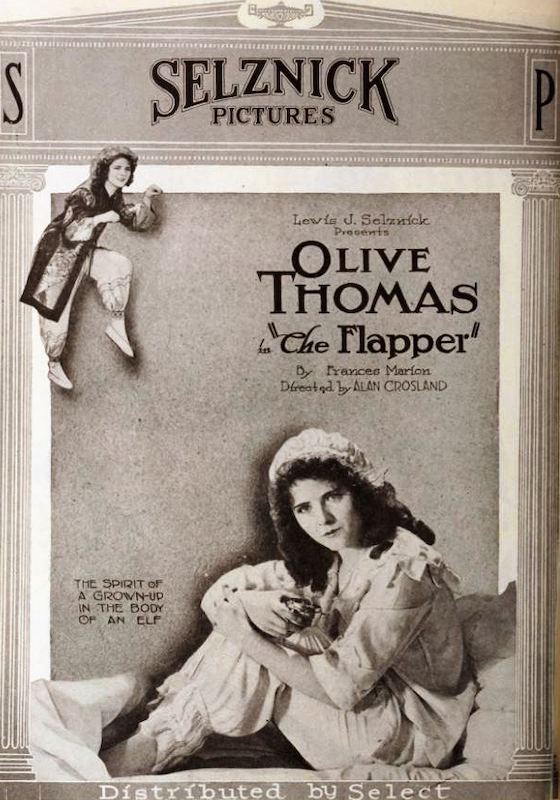

Fa eccezione Gli zaffiri di Kim, improbabile traduzione dal sapore vagamente esotico dell’originale The Flapper, titolo che contribuì a esportare la cultura delle flapper-girl, ossia quelle donne che rifiutavano i ruoli quieti e subalterni – e, parallelamente, il rigido e ingombrante vestiario – imposto loro dal buoncostume tradizionale e preferivano vivere autonomamente nelle grandi città americane con l’ulteriore e inaudita pretesa, anziché rimanere sedute innanzi al focolare in attesa di un marito che le sottraesse al tedio di una vita fra le mura domestiche (per poi, d’un tratto, lì ripiombarle), di frequentare locali, ballare il Charleston, ascoltare musica jazz. Un fenomeno ampiamente esposto in tanta letteratura, basti citare, a titolo d’esempio, il magnifico personaggio di Daisy Fay nel capolavoro di Francis Scott Fitzgerald Il grande Gatsby. A dispetto del titolo, però, il film di Crosland non racconta l’epopea di una donna emancipata, ma piuttosto l’apprendistato alla vita di un’adolescente sbarazzina, che, spedita in collegio, si invischia in vicissitudini d’ogni sorta sognando relazioni con uomini più grandi e una vita da gran signora. Il film è, in fondo, tutto qui: una combinazione di piccole avventure di carattere sentimentale e giocose incursioni nel mondo degli adulti.

Quel che lo distingue da prodotti analoghi è l’impiego di un registro insolitamente vivace e la memorabile interpretazione della giovanissima Olive Thomas, le cui smorfie monellesche e il costante tono di affettuosa impudenza che imprime ad ogni scena legano quelle immagini alla nostra memoria di spettatori. Vogliamo ricordare, su tutti, due momenti: quando lei, dopo essere stata trascinata via a forza dalla direttrice del collegio dalla festa ove si era intrufolata con un corteggiatore adulto, tenta per la vergogna una goffa e malaccorta impiccagione al lampadario di camera e, secondariamente, la briosa danza con l’ukulele inscenata in stanza dopo che esservi stata relegata per castigo. Ne aggiungiamo un terzo: lo studiato e teatrale ritorno a casa in abiti da consumata donna di mondo, che lascia sconcertato il parroco e indignate le buone signore della comunità locale. Crosland, dal canto suo, dirige con mano sicura e intervalla le sequenze con didascalie dal sapore ironico, duplicando quel senso di bonaria presa in giro che aleggia su tutti i protagonisti di questa amabile farsa, la quale, del resto, se trasferita in tempi più prossimi a noi e aggiustata allo spaesamento dei sedicenni di sessant’anni dopo, non stenteremmo a immaginare tradotta in immagini dall’ottimo John Hughes. Senza tema di incorrere in sciocchi anacronismi, si potrebbe dire che Gli zaffiri di Kim sta alla società degli anni 20 come Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare (1984) sta agli anni 80: in entrambi i casi uno sguardo affettuoso e ironico gettato dal cinema sul mondo adolescenziale, in maniera semplice e diretta. Siamo lontanissimi dalla selvaggia liberazione operata dal genio di Jean Vigo in Zero in condotta (1933); qui l’argomento è piuttosto quello dei piccoli amori, degli allegri cameratismi, delle aspirazioni borghesi che tanta commedia americana ha saputo indagare negli anni.

La particolarità del film di Crosland rispetto ai successivi risiede nell’aria vivace, libera e spensierata che vi si respira, una serenità di cui nei decenni a venire sarà sempre più difficile riappropriarsi e che, a ben vedere, nascondeva già sottotraccia non poche inquietudini. Pochi mesi dopo l’uscita del film, Olive Thomas, che sembrava allora destinata a una lunga e brillante carriera, fu trovata morta a soli 25 anni in una camera d’albergo di Parigi. Quando emerse che gli ultimi anni di vita dell’attrice erano stati consumati tra alcool, droghe, amanti e rapporti con membri della malavita nei più sordidi night club della capitale, il mondo del cinema fu sconvolto da quello che Kenneth Anger, nel suo celebre libro Hollywood Babilonia, definì “il primo grande scandalo hollywoodiano”. Eppure, di tutto ciò nulla si avverte ne Gli zaffiri di Kim (smentendo, di fatto, l’opinione di Jacques Rivette per cui un film può essere visto come un documentario sulle riprese), che ci consegna una immagine di viva e spontanea allegrezza – mai esistita, forse, ma sulla quale è bello sognare.

Matteo Pernini – MCmagazine 66