USA 1920 (82′)

È ben noto come in tutti i più memorabili congegni narrativi – dall’Edipo Re a L’isola del dottor Moreau – la fatica dell’adattamento risieda anzitutto nella scelta tra preservare lo stupore di chi si addentra per la prima volta nella storia e arrendersi alla consapevolezza che la fama dell’opera abbia ormai contribuito a divulgare coram populo i dettagli dell’intreccio.

È ben noto come in tutti i più memorabili congegni narrativi – dall’Edipo Re a L’isola del dottor Moreau – la fatica dell’adattamento risieda anzitutto nella scelta tra preservare lo stupore di chi si addentra per la prima volta nella storia e arrendersi alla consapevolezza che la fama dell’opera abbia ormai contribuito a divulgare coram populo i dettagli dell’intreccio.

Per quel che concerne Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde, 1886) di Robert L. Stevenson il successo e la conseguente notorietà dell’opera furono tali da indurre le riscritture teatrali e cinematografiche che di lì a poco si sarebbero succedute a trascurare il mistero che innerva il racconto – ossia la vera natura della relazione tra Jekyll e Hyde, di cui nel testo veniamo a conoscenza solo alla fine – e prediligere una messa in scena di quel che nel libro è la confessione del medico, ossia l’ultimo terzo dell’opera. In ciò aderendo a un modulo assai tipico della narrazione novecentesca e sintetizzabile nella formula: Ribellione / Rovina / Redenzione.

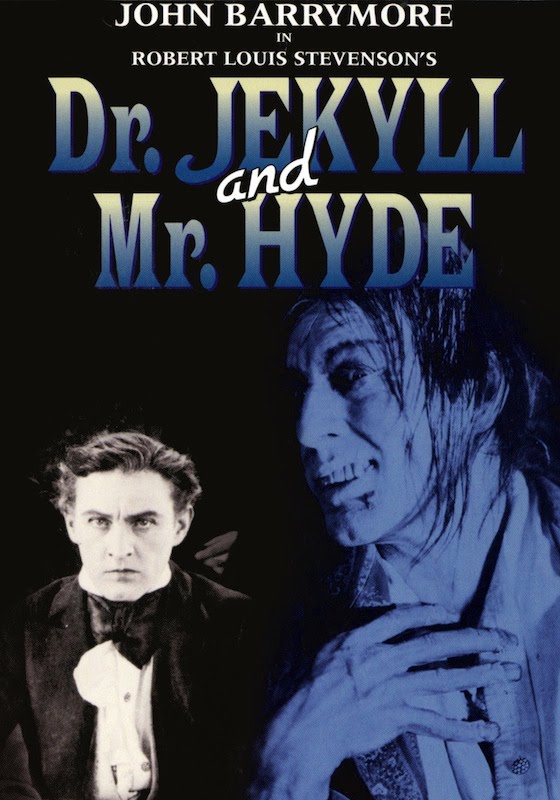

Dei vari adattamenti dell’opera di Stevenson che seguono questo consueto schema il migliore rimane probabilmente Dr. Jeckyll and Mr. Hyde (1920) di John Stuart Robertson, in cui a dare le sembianze al folle medico è l’indimenticabile John Barrymore. In una precedente versione omonima del 1912 a firma di Lucius Henderson – senza contare le due trasposizioni in forma di cortometraggio del 1908, le prime, di fatto, a portare il racconto sul grande schermo – l’impianto scenico è ancora tradizionalmente impostato su canoni teatrali, con inquadrature fisse e centrali, atte a delimitare uno spazio che è, in breve, la riduzione di un palcoscenico e lascia, in specie negli interni del laboratorio, l’impressione di una scatola per marionette, cui la macchina da presa avvicini il nostro sguardo. In questo spazio la deliziosa ingenuità di una messa in scena per la quale non si dà prolungamento degli ambienti oltre i bordi dell’inquadratura – e ciò che vi esce è come se finisse nel nulla sinché non riappare in un quadro successivo – è bene semplificato dalla scena in cui un gobbuto e scimmiesco Hyde aggredisce un parroco di passaggio per poi fuggire uscendo di campo sulla destra, mentre dallo stesso lato irrompe un poliziotto, che, però, non dà segno di accorgersi del mostro che gli deve essere passato accanto.

Del tutto diversa e assai più moderna la versione di Robertson, di appena otto anni successiva, in cui il moltiplicarsi degli spazi, interni ed esterni, e delle angolazioni di macchina restituisce una grande varietà di ambienti, a comporre l’inquietante universo mentale di una Londra vittoriana in cui neppure uno dei segni distintivi dell’epoca – così come li abbiamo conosciuti sulle pagine di Stevenson e Arthur Conan Doyle – viene meno. Lungo le vie fumose e umide, oltre le bettole e i cabaret per signori si avvicendano infami vetturini, fanciulle discinte, gentiluomini col caratteristico cappello a cilindro, monellacci sdentati impegnati a giochicchiare in vicoli sordidi e via dicendo. Innanzi ai nostri occhi prende vita un perfetto campionario di umanità vittoriana, che si agita sullo sfondo di una Londra interamente ricostruita dagli scenografi Charles Seessel e Clark Robinson negli spazi dell’Amsterdam Opera House di Manhattan (pochi mesi prima che la Paramount aprisse gli studi Astoria), così da consentire a Barrymore di proseguire la sua attività teatrale a Broadway nel ruolo di Riccardo III anche durante le riprese del film. L’effetto è sorprendente e i graffi e le imperfezioni della pellicola acuiscono ancor più l’impressione di trovarci di fronte a un reperto d’epoca, un sordido cinegiornale di fine ottocento strappato alle maglie del tempo.

Al di là degli indiscutibili meriti tecnici, il vero punto di forza del film, ciò che maggiormente lo distingue anche dai successivi adattamenti (non ultimo quello sonoro di Victor Fleming del 1941, che azzecca il cast femminile, ma cade nell’affidare il ruolo di protagonista a Spencer Tracy, fuori parte nell’incarnare le perversioni di Hyde) è la memorabile interpretazione di Barrymore. Gentile e malinconico nella parte di Jekyll – senza disdegnare quella rigidità vittoriana un po’ moralistica e per ciò stesso antipatica che guarda all’Ichabod Crane di Washington Irving e consente di amplificare l’effe tto liberatorio della trasformazione in Hyde – Barrymore ha l’intelligenza di non fare dell’alter ego del dottore una creatura deforme e scimmiesca, ma un sordido esempio di umanità degradata. Se, infatti, nel libro di Stevenson è dato maggior risalto ai crimini di Hyde, nella versione di Robertson la misteriosa aggressione alla bambina con cui si apre il romanzo è declassata a mezzo della pellicola e risolta in campo totale, mentre assai più dettagliata è la rappresentazione degli stravizi di Hyde, non ultimi l’oppio e il traviamento di giovani donne nei cabaret più lerci e fumosi delle periferie cittadine.

La mutazione da Jekyll in Hyde, tutta risolta in uno sconquasso del corpo attoriale, salvo una breve dissolvenza – e che si distanzia significativamente dal trucco meliesiano di fermare la ripresa, sostituire l’attore e poi farla ripartire, con cui Henderson aveva inscenato la metamorfosi nel 1912 – è, certo, memorabile, ma il vertice immaginifico del film di Robertson rimane probabilmente l’incubo in cui un gigante e nauseabondo ragno antropomorfo con le sembianze del signor Hyde insidia il sonno del dottore, arrampicandosi sul letto ove egli giace inerme sino a fondersi con lui in una delle più inquietanti dissolvenze della storia del cinema.

Matteo Pernini – MCmagazine 64