Una donna vive sola con l’unico figlio, un giovane timido e asociale che trascorre il tempo chiuso in casa. Quando nella loro città viene commesso un omicidio, la polizia arresta il figlio della donna solamente perché è privo di alibi. L’avvocato della difesa non è in grado di provarne l’innocenza così toccherà alla madre indagare per contro proprio per scagionare l’amato figlio, scoprendo, tra le sue abituali frequentazioni, un mondo nascosto di intrighi e violenze… Un film che scardina convenzioni e regole per reinventare la realtà nello sguardo e nelle azioni di una donna che soffre si dispera, immersa cuore profondo (e selvaggio) della società coreana. Un ritratto di madre straziante, commosso e ambiguo.

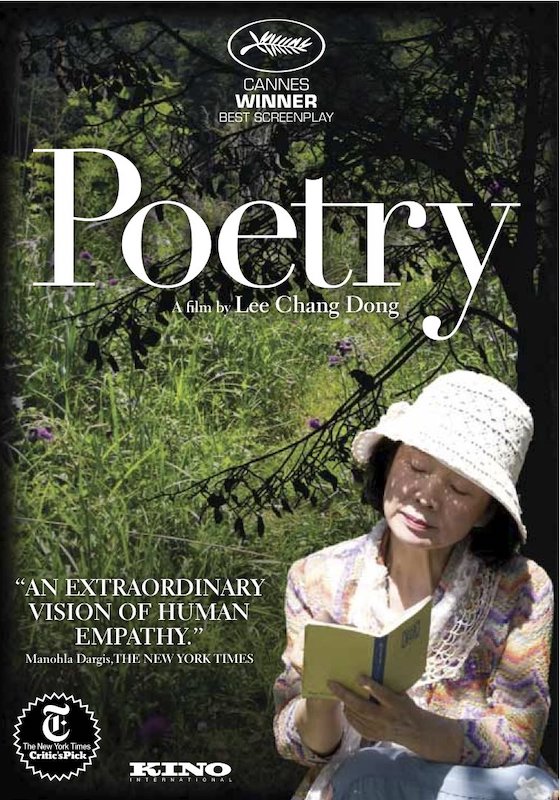

Shi

Corea del Sud 2010 (139′)

CANNES: premio per la miglior sceneggiatura

– A dispetto dei meritati elogi tributati a Parasite, il miglior film coreano visto in sala nel 2019 è stato piuttosto Burning – L’amore brucia, di Lee Chang-dong, che rilegge un tiepido racconto breve del giapponese Haruki Murakami allentandone gli involontari schematismi e moltiplicandone le ambiguità e le tracce senza seguito – tra le molte, la più suggestiva è certo la presunta sparizione del micio della protagonista, che si lega, nella memoria di ogni appassionato, alla fuga del felino di Philip Marlow ne Il lungo addio (Robert Altman, 1973)

– A dispetto dei meritati elogi tributati a Parasite, il miglior film coreano visto in sala nel 2019 è stato piuttosto Burning – L’amore brucia, di Lee Chang-dong, che rilegge un tiepido racconto breve del giapponese Haruki Murakami allentandone gli involontari schematismi e moltiplicandone le ambiguità e le tracce senza seguito – tra le molte, la più suggestiva è certo la presunta sparizione del micio della protagonista, che si lega, nella memoria di ogni appassionato, alla fuga del felino di Philip Marlow ne Il lungo addio (Robert Altman, 1973)

In questo dipanarsi a rizoma delle piste del racconto, il cuore del mistero viene costantemente decentrato, sino a confondere irrimediabilmente, come avveniva in Personal Shopper (2018) di Olivier Assayas, le coordinate con cui vorremmo leggere il mondo. In ciò Lee – autore teatrale e romanziere prima che cineasta – si conferma regista dell’impalpabile e metaforizza l’assunto nella scena in cui Hae-mi si esibisce in una pantomima di fronte al protagonista, spiegando che per padroneggiare quell’arte è necessario visualizzare l’invisibile. Non semplicemente immaginare di avere un’arancia in mano, ma concentrarsi fino a sentirne il peso, la forma, la ruvidezza; fino, insomma, a percepire l’inesistente. Otto anni prima, richiesto di raccontare il suo film Poetry alla platea del Korea Film Fest fiorentino, il regista ebbe a dichiarare: “È un film sulla bellezza dell’invisibile”.

L’arancia di Burning diviene, in Poetry, una mela, che la protagonista, un’anziana dal sorriso gentile e lievemente eccentrica, è invitata dal suo docente di poesia a guardare come se la vedesse per la prima volta. Chi frequenti la poesia sa bene come uno de suoi esiti sia quello di rinnovare continuamente la nostra esperienza del mondo. Dei versi di Emily Dickinson, il critico Harold Bloom scrisse che “ridanno il nome alle cose” e della poetessa che nessun oggetto, idea o sensazione poté passare attraverso la sua vigorosa immaginazione senza uscirne profondamente rinnovato. È, forse, questo il nucleo dell’ispirazione che va disperatamente cercando la protagonista di questo film lieve e cristallino, che ha l’ambizione di porre più premesse di quante, poi, ne sviluppi in drammaturgia. Si pensi al principio di Alzheimer, da cui l’anziana presto scopre di essere afflitta: quel che in un generico film occidentale sarebbe divenuto lo spunto per un canonico dramma sull’incedere della malattia, è qui un fatto lasciato ai margini, che, sebbene innervi di senso gli sforzi della protagonista per non smarrire le parole che le consentono di inseguire le sue aspirazioni liriche e altresì di rimanere in contatto con le cose del mondo, viene presto subissato da svolte ben più centrali per l’avanzare del racconto (su tutte il suicidio di una giovane e le responsabilità dell’anaffettivo nipote della protagonista nella vicenda). Ancora una volta, dunque, il regista espone a chiare lettere il nodo cruciale del suo cinema: la difficoltà per l’individuo di processare il reale restituendolo secondo un ordine logico. Contro la regola di Čechov – per cui se in un racconto compare un fucile alla parete, prima della fine esso deve sparare – Lee dissemina l’intreccio di svolte apparenti, che, infine, non si danno e confina fuoricampo fatti rilevanti, come a ribadire la natura di un mistero, quello del mondo e degli esseri umani, che rimane inviolato.

Matteo Pernini – mcmagazine 54

altre voci…

Raro, sublime film sudcoreano: raccomandato a chi – più che per distrarsi -va al cinema per concentrarsi. Eppure è di una meravigliosa semplicità la protagonista Mi-ja: anziana signora eccentrica colpita dall’Alzheimer che per campare assiste un vecchio infermo, mentre ridefinisce il suo rapporto con la vita prendendo lezioni di poesia. Ma la poesia è anche automedicazione da un mondo crudele e senza pietà: il nipote della donna è tra i sospettati di uno stupro che ha condono al suicidio una ragazzina. Lungo due ore e venti, il film dì Lee Chang-dong – degno discendente del maestro giapponese Ozu – è composto per tocchi. come un quadro impressionista. Grande interpretazione di Voon Jung-hee, forse la massima attrice coreana.

Roberto Nepoti – La Repubblica

Il film ha il coraggio molto orientale e introspettivo dei silenzi, delle pause, delle inquadrature fisse e dei panorami che da geografici si fanno interiori, come se lo stile riflettesse la coscienza della donna e c’è nelle figure e nelle parole la sana ricerca di un rapporto tra vita e morale. Non è un mélo, non fa piangere, anzi in un certo senso, mentre l’autore non evita maliziosi appunti di costume (si paga tutto, anche la morte) c’è quasi una terapia da lieto fine. Perché in fondo ragionare serve, la poesia forse è una cura verso un senso del quotidiano che diventa sempre più oppressivo per colpa degli uomini che distruggono metodicamente valori, sentimenti e cultura. La poesia non si mangia ma fa vivere: l’attualità nostrana del messaggio è sotto gli occhi di tutti. E fa piacere pensare che l’autore, premiato a Cannes e poi con l’Oscar asiatico, è stato al suo Paese un ministro della Cultura che si è battuto affinché il sapere non fosse schiavo dell’economia e soprattutto della politica.

Maurizio Porro – Il Corriere della Sera

Lee Chang-dong (Oasis) poteva affrontare questa storia in tanti modi, compreso quello neorealista a lui caro e per certi versi consono a questo escamotage narrativo, invece decide di inquadrare questo spaccato della società di provincia coreana all’interno di una riflessione più alta. Da una parte una realtà squallida e inaccettabile, dura e cruda, che dice molto dei giovani nella Corea di oggi, dall’altra una condizione di vecchiaia che porta un allontanamento da quella stessa realtà, sfumandola attraverso la perdita della memoria. La poesia del titolo non è solo la cifra stilistica a cui il regista si attiene, ma è anche la bussola che permette alla protagonista di orientarsi nel buio del suo presente. Diceva il poeta russo Kataev che il senso della poesia è dare un nome alle cose. Ecco, immaginiamo allora quale necessità assume tutto ciò per una persona che sta perdendo pian piano il nome delle cose.

Dario Zonta – L’Unità

Poetry è il commovente ed essenziale ritratto di una donna che, con eccezionale dignità, affronta da un lato il progressivo inaridimento della propria memoria e dall’altro l’assordante vuoto di valori che la circonda, ben incarnato dalla figura bolsa e incapace di provare emozioni del nipote. La sfida della protagonista Mi-ja si riflette in quella del regista Lee Chang-dong, che, dopo aver vissuto un triennio da Ministro della Cultura e del Turismo, è tornato alla regia con Secret Sunshine (2007) e con Poetry, entrambi caratterizzati da un percorso umano minimale e garbato, che dal particolare inevitabilmente si apre all’universale. C’è, nomen omen, molta poesia nella messinscena del cineasta Lee, mescolata alla ferma volontà di mettere a disagio e scuotere lo spettatore con situazioni crudeli e/o stranianti. E ci sono molte analogie con il coevo Mother (2009) di Bong Joon-ho, anch’esso incentrato sulla denuncia delle storture nella Corea contemporanea vista attraverso gli occhi di una anziana genitrice.

longtake.it