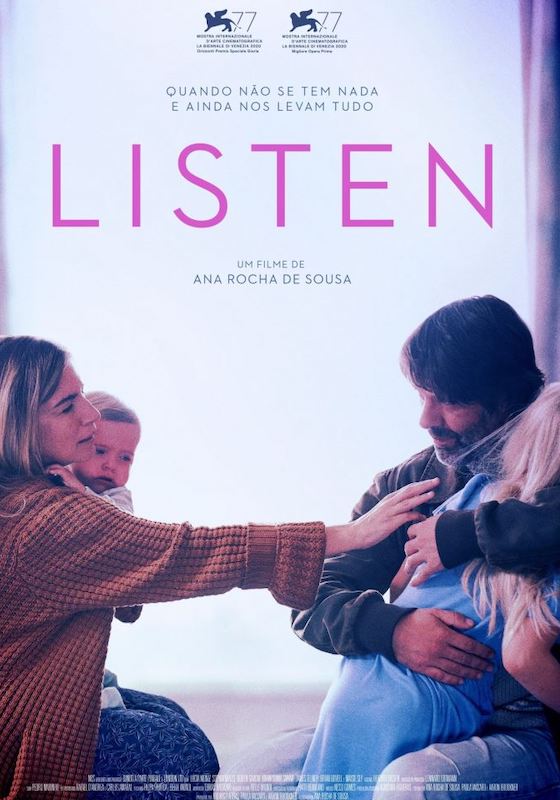

Gran Bretagna/Portogallo, 2020 (73′)

VE 77° – ORIZZONTI: Gran Premio della Giuria – Premio VE opera Prima

VENEZIA – Al suo primo film, la regista portoghese Ana Rocha de Sousa sembra guardare al modello di Ken Loach. Di un cinema, in altre parole, di impronta civile, tutto teso a raccontare un’umanità marginale, restituendo agli oppressi del mondo la dignità che gli ingranaggi delle società capitaliste vorrebbero sottrarre loro con marcata ostinazione.

VENEZIA – Al suo primo film, la regista portoghese Ana Rocha de Sousa sembra guardare al modello di Ken Loach. Di un cinema, in altre parole, di impronta civile, tutto teso a raccontare un’umanità marginale, restituendo agli oppressi del mondo la dignità che gli ingranaggi delle società capitaliste vorrebbero sottrarre loro con marcata ostinazione.

Se l’intento è senz’altro lodevole e l’ambizione alta, non possiamo dire che l’esito sia del tutto soddisfacente. Si tratta, a ben vedere, di un materiale assai complesso da gestire, in cui le trappole di una deriva lacrimevole o di una risoluzione facilona insidiano costantemente la narrazione.

Inabile a scansare questi rischi – ma intelligente al punto di non protrarre la storia oltre i limiti che le sono consoni (e in ciò la durata del film è esemplare) – Ana Rocha de Sousa ha altresì il merito di aver portato sul grande schermo la piccola Maisie Sly nel toccante ruolo di una bambina sorda, ingiustamente sottratta dai servizi sociali a una famiglia di immigrati portoghesi nella Londra periferica dei giorni nostri.

E se il film non avesse altri motivi di interesse oltre alla piccola protagonista, varrebbe la pena di guardarlo solo per ammirarne la forza cinematografica, la scioltezza di fronte alla macchina da presa, in specie nelle scene di maggior prossimità emotiva. Negli occhi malinconici e silenziosi della bambina prende corpo l’intero dramma di chi non riesce a comunicare con gli altri e ciononostante, nella solitudine della propria separazione, individua nei gesti, negli sguardi, nei colori, nei corpi che l’attorniano – e che lei spia attraverso l’obiettivo di una polaroid giocattolo – una possibile comunione. La scena in cui, ripresa dal basso con una giacca a vento viola, la vediamo mimare su un muricciolo una danza silenziosa è molto toccante e ben rappresenta le qualità di un film che riesce a osservare con grande rispetto i suoi protagonisti.

Dove, invece, l’opera non è in grado di mascherare le proprie mancanze è nell’approssimazione con cui tratteggia i caratteri antagonisti dei servizi sociali. Sebbene, infatti, siano introdotte nel racconto apposite sequenze che dovrebbero instillare in noi qualche dubbio sulle reali capacità genitoriali della coppia (dai lividi improvvisamente comparsi sul corpo della piccola, al momento in cui la pur affettuosa madre nasconde i figli dietro i cassonetti dell’immondizia prima di sottrarre della merce al vicino supermercato), è pur vero che, avendo in partenza deciso chi abbia ragione e chi torto, il film non riesce fare di questi espedienti narrativi i segni di una vera ambiguità e, anziché indagare le complessità di un sistema assistenzialista i cui eccessi burocratici lo rendono di fatto inabile a soccorrere chi abbia bisogno di aiuto, si limita a esporre un insanabile contrasto tra le parti, incitando il pubblico a una opportuna tifoseria.

Nulla di male, sia ben chiaro, nell’eleggere e far proprio un punto di vista sulla situazione; nulla di male, in altre parole, nello schierarsi – e a tal proposito si ricordi il doveroso “Io non sono imparziale” pronunciato da Nanni Moretti nel suo documentario Santiago, Italia di fronte al torturatore cileno Iturriaga, che invocava un trattamento equilibrato – ma va da sé che, in un’opera che si prefigge di mettere in scena i rapporti tra esseri umani nella loro complessità, il ricorso a caratterizzazioni piuttosto statiche inficia la possibilità per il film di farsi realmente ricco e problematico.

Matteo Pernini – MCmagazine 60

a