Andres Hanibal ha concluso il suo periodo di lavoro in miniera e si appresta a tornare a casa, nella sua isola. Intraprende il viaggio di ritorno con due suoi colleghi e superiori, Baldo – che ha trattenuto parte della sua paga – e Paulo, un fervente cristiano. Il viaggio è lungo, e attraversando la foresta si può rischiare di rimanere allucinati o di soffrire di allucinazioni. Al villaggio Andres arriverà solo.

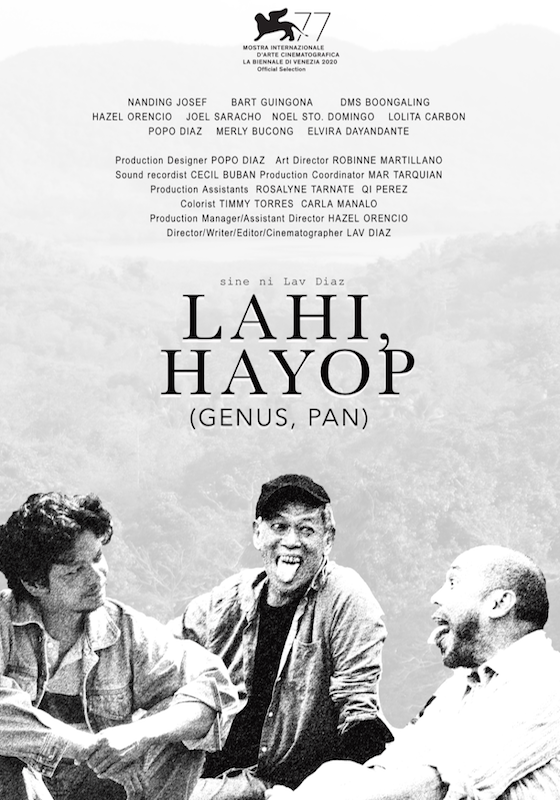

Lahi, Hayop

Filippine 2020 (150′)

VE 77° – ORIZZONTI: miglior regia

VENEZIA – A quattro anni dalla vittoria del Leone d’Oro con The Woman Who Left Lav Diaz torna a Venezia con il suo diciannovesimo lungometraggio, per il quale si aggiudica il Leone per la miglior regia nella sezione Orizzonti.

VENEZIA – A quattro anni dalla vittoria del Leone d’Oro con The Woman Who Left Lav Diaz torna a Venezia con il suo diciannovesimo lungometraggio, per il quale si aggiudica il Leone per la miglior regia nella sezione Orizzonti.

Lahi Hayop, il titolo filippino del film, significa “razza animale”: “nonostante la specie umana sia la più sviluppata, la maggior parte di noi reca ancora in sé l’atteggiamento dello scimpamzè, il genere Pan, degli ominidi, la grande famiglia dei primati. Dunque, per nostra stessa natura, siamo violenti, aggressivi, ossessivi, trasgressivi, invidiosi, territoriali, narcisisti ed egocentrici, esattamente come il nostro cugino, il genere Pan.” Così Diaz presenta il film (che è uno sviluppo del cortometraggio Hugaw, che aveva diretto nel 2018 per il film a tre voci con Brillante Mendoza e Kidlat Tahimik Lakbayan Journey): come una riflessione sulla natura dell’uomo e sul contrasto tra morale e istinto belluino.

Dal punto di vista narrativo Diaz opta per una ripartizione classica della fabula in tre parti: un breve prologo ambientato nell’isola dove i tre protagonisti sono andati a lavorare in miniera (è la fase della rivendicazione di un diritto), una prima parte che li vede camminare nella foresta in una lunga marcia verso casa (è la fase della discussione) e l’ultima parte che si svolge al villaggio natale dei tre (la fase della giustificazione del delitto compiuto). Questa costruzione drammaturgica ha lo scopo di mostrare il film come una dissertazione sulla possibilità di agire secondo una morale in una società che è al contrario dominata da istinti diametralmente opposti. Una società, quella filippina, moderna e contemporaneamente tribale, che è “sporca”, infatti il nome dell’isola in cui vivono i personaggi Hugaw significa “isola sporca”.

Nella prima e nella seconda parte ritroviamo tutti i crismi della poetica dell’autore: da un lato la purezza e la forza delle immagini, dall’altro il racconto, che è prevalentemente racconto orale, che attinge alla dimensione della memoria, del mito, delle credenze popolari. Mentre lo spettatore si abbandona alla bellezza delle immagini, soprattutto quelle della foresta, attraverso le voci degli attori gli vengono raccontate molte storie sul passato, sui demoni di Hugaw, sulla violenza dei conquistatori, sul “Galeone di Manila”, sui soprusi giapponesi, sulle dittature del presente, su cavalli neri maledetti e su Clown orchi crudeli.

Ancora una volta, come in tutti i suoi film, ma in particolare in The Woman Who Left e soprattutto nel suo capolavoro A Lullaby to the Sorrowful Mystery, Diaz sembra indagare sulle forme della storia e sulle modalità della narrazione, mettendo al centro la dimensione orale e corale del racconto.

Poi all’improvviso, nella terza parte, il Genus Pan impazzisce e irrompe sullo schermo, alterando l’indifferente, secolare fissità di quelle inquadrature della foresta non ancora contaminata, eppure non innocente.

Il racconto orale diventa immagine-movimento nella rievocazione dei fatti secondo diversi punti di vista, nei vari flash back, alla Rashomon, che comportano anche diverse strategie di messa in scena e addirittura in alcune scene di “azione”.

Se questa parte di primo acchito può sembrare dissonante rispetto al resto del film, in realtà anch’essa risponde alla necessità di interrogarsi sul significato della narrazione. I flash-back girano intorno alla verità senza svelarla, la prospettiva si schiaccia e si storce quando la concitazione della lotta è ripresa con la camera a mano, la concretezza dell’azione si sospende nell’esplicita teatralità dei gesti, come a ribadire, ancora una volta, la fatica di trovare nell’orizzonte dello sguardo la possibilità di una rappresentazione veritiera, che non sia la ripetizione degli orrori e degli errori del passato. Alla fine, nell’ultima inquadratura, una delle più belle e contemporaneamente atroci e angosciose del cinema di Diaz, la risata del Clown risuona nella foresta, a sancire l’ineluttabile eternità del male.

Cristina Menegolli – MCmagazine 60