Ucraina orientale, in un futuro molto prossimo. Un deserto inadatto alla presenza umana. Sergeij, un ex soldato che soffre di stress post- traumatico, non riesce ad adattarsi alla sua nuova realtà: una vita a pezzi, un Paese in rovina. Quando la fonderia in cui lavora chiude definitivamente, Sergeij trova un modo inaspettato di cavarsela, unendosi alla missione volontaria del Tulipano Nero, specializzata nel recuperare cadaveri di guerra. Lavorando accanto a Katya, capisce che un futuro migliore è possibile. Imparerà a vivere senza la guerra e ad accettarsi per quello che è?

Ucraina 2019 (106′)

VE 76° – Sezione ORIZZONTI: miglior film

VENEZIA – Decidere di parlare di guerra, in questo periodo storico, richiede una consapevolezza fondamentale, al di là delle apparenze: nessuno realmente è interessato a vedere un conflitto armato; vuoi perché non sembra esso appartenere più a quest’epoca, vuoi perché, in ogni caso, relegato lontano dai confini dell’occidente civilizzato e democratico. Nella lapalissiana contraddizione di questa considerazione, è evidente che, a voler aprire bene gli occhi, voltato l’angolo, il conflitto armato è a due passi.

VENEZIA – Decidere di parlare di guerra, in questo periodo storico, richiede una consapevolezza fondamentale, al di là delle apparenze: nessuno realmente è interessato a vedere un conflitto armato; vuoi perché non sembra esso appartenere più a quest’epoca, vuoi perché, in ogni caso, relegato lontano dai confini dell’occidente civilizzato e democratico. Nella lapalissiana contraddizione di questa considerazione, è evidente che, a voler aprire bene gli occhi, voltato l’angolo, il conflitto armato è a due passi.

Che stimolo può dare quindi lo sguardo del cinema alla consapevolezza del dramma o dello scontro ma, soprattutto, della morte? Dopo la visione di Atlantis un tentativo di risposta è di sicuro possibile, nonostante si presenti emotivamente poco agevole elaborarlo.

Valentyn Vasyanovych dimostra una duplice consapevolezza: la potenza della macchina da presa e l’abisso nel quale è sprofondato un intero territorio – il Donbas, nell’Ucraina orientale (>>) – e la popolazione che lo abita. Dato che il conflitto è in pratica ancora in atto, Vasyanovych opta saggiamente di non filmare ciò che, volendo, è possibile documentare, ma trasferisce l’azione in un futuro prossimo, molto ravvicinato, immaginando, fiduciosamente, una possibile risoluzione e gli effetti che, inevitabili, ne scaturiranno. Ed è grazie a questa intuizione che emerge l’ordalia della disperazione. Dall’inizio alla fine, lo sguardo cerca di abbracciare frigidamente l’erosione inarrestabile della morte. Come un gas disciolto nell’aria, la morte è l’unica mattatrice dei giorni dei sopravvissuti, i quali camminano su una terra contaminata dalle scorie, si relazionano con resti di umanità, osservano corpi mutilati e in decomposizione, e, se trovano della forza, spesso la destinano per il suicidio. E dove sta la speranza in tutto questo? Sarebbe troppo comodo rifugiarsi subito in taluni valori della cristianità. La vita procede perché ha in sé i geni che le permettono di di non scomparire; una resistenza di certo encomiabile.

Il protagonista di Atlantis non è altro che un elemento di una malleabilità senza motivazioni trascendentali. Un tentativo, forse casuale. L’elemento che permette di disporre un ipotetico superamento. Sergeij torna a casa dopo la guerra, vuole superare il trauma e vivere una vita piena. Per ripensare ai cambiamenti che gli sono capitati, si unisce ai volontari che si occupano di recuperare i corpi dei soldati morti. Dissotterrando i cadaveri di questi soldati, supera il suo trauma psicologico e trova la forza di continuare a vivere. Il ritrovare corpi, sezionarli, scandagliarli e infine inumarli presuppone una ricerca che rimanda a un terribile vuoto interiore, una lacerazione dalla quale erompe un dolore ormai non più misurabile. Un grigiore ferroso e venefico avvolge quel che è ormai un deserto di fango afflitto da una pioggia ferale e incessante. Il senso di avvelenamento deborda da qualunque parete o mucosa, e rischia di far saltare in aria corpi ad ogni passo, con mine antiuomo sotterrate ovunque. “Il maggior problema del Donbas non è il declino economico, ma la catastrofe ecologica. Centinaia di miniere da cui un tempo veniva pompata l’acqua sono oggi abbandonate e allagate. Da qui l’acqua avvelenata penetra nei pozzi e nei fiumi. Tra qualche anno, non ci sarà più acqua potabile in questa regione, e il Donbas si trasformerà in un deserto senza vita come Chernobyl”.

Vasyanovych è uno degli autori ucraini contemporanei più rilevanti. Già produttore e direttore della fotografia dell’indimenticabile The Tribe, per il suo ultimo film si è occupato praticamente di ogni reparto produttivo. Un percorso preciso nel quale si inerisce la macchina da presa inflessibile, immobilizzata, e l’uso del piano sequenza più che rilevare un’oggettivazione del quadro, assume un valore ruptile e straziante di un destino prossimo all’annientamento.

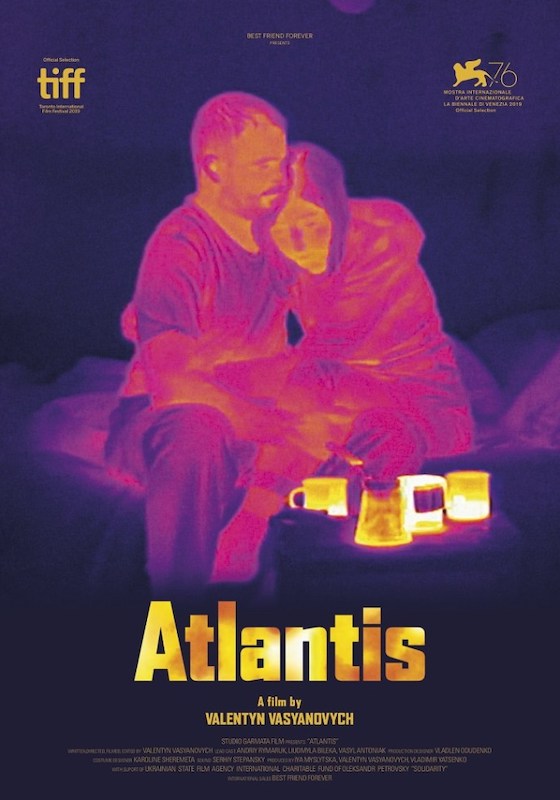

L’inserimento nella scena di un soggetto femminile porta con sé l’ammissione di una tonalità calda, un fiaccato battito cardiaco che riattiva una forma di benevolenza animale. Solo con un apposito strumento di visione termografica però, possiamo ancora ricordare che, per quanto sia ormai invisibile, sotto la distruzione, può risvegliarsi una temperatura vitale.

Alessandro Tognolo – MCmagazine 52