Vitalina torna a Lisbona dal suo paese, Capo Verde, per il funerale del marito, ma quando arriva questo è già stato celebrato. Decide di rimanere comunque in Portogallo, in una nazione che non è (mai stata) sua, tra la gente che la invita a tornarsene a casa e di elaborare comunque là il suo lutto. Quello di Pedro Costa è un racconto, espresso in una forma anti-narrativa e che antepone la forza delle immagini allo storytelling, capace di cogliere lo spirito del popolo capoverdiano, contraddistinto da una tenacia indomita e da una resilienza impossibile da scalfire.

Portogallo 2019 (124′)

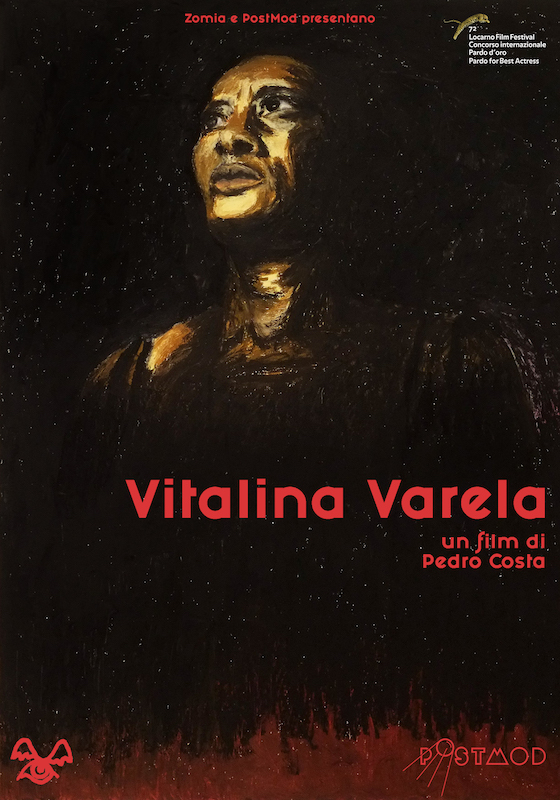

LOCARNO 76° – Pardo d’oro e miglior interpretazione femminile

LOCARNO – Vitalina Varela del registra portoghese Pedro Costa è il vincitore del Pardo D’oro 2019. Pedro Costa si era rivelato proprio qui a Locarno nel 2014 con Cavalo Dinheiro (amatissimo dalla critica, ma mai distribuito in Italia) e questo film è ne è quasi la continuazione.

LOCARNO – Vitalina Varela del registra portoghese Pedro Costa è il vincitore del Pardo D’oro 2019. Pedro Costa si era rivelato proprio qui a Locarno nel 2014 con Cavalo Dinheiro (amatissimo dalla critica, ma mai distribuito in Italia) e questo film è ne è quasi la continuazione.

Ricevuta la notizia della morte del marito Joaquim, emigrato a Lisbona 25 anni prima senza più da allora dare notizia di se, la protagonista eponima parte da Capo Verde (è la prima volta che monta in un aereo) ma arriva a funerale già celebrato. Tutti la invitano a tornare indietro, ma lei no, “ho sognato questo viaggio tutta la mia vita”. E eccoci di nuovo, come nel film precedente, immersi nella realtà degradata e claustrofobia del barrio Lisboneta di Fontainhas, crogiolo di immigrati dai vari paesi africani già colonie del Portogallo. Con lei alla ricerca di qualche vestigia del marito, trova la casa in rovina, qualche fotografia, qualche vicino che le racconta di una vita misera, da alcolista, sfruttato negli ultimi anni da una donna arpia.

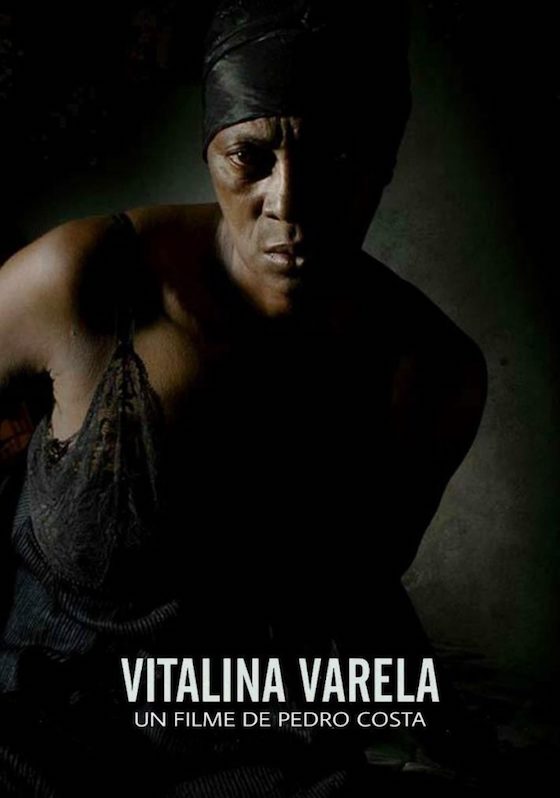

Il film manca completamente di uno storytelling e, secondo la cifra stilistica del Nostro, è tutto un succedersi di scene avulse l’una dall’altra, girate per lo più buio o alle fioca luce d’una candela. Colori saturi, pregnanti rosso, blu, nero, i colori della notte e dell’inferno. Il volto di Vitalina (non per niente anche manifesto del film) è una bronzea maschera africana, rappresentazione plastica della sua infinita sofferenza; donna, nera, povera, immigrata, ultima degli ultimi.

Il film manca completamente di uno storytelling e, secondo la cifra stilistica del Nostro, è tutto un succedersi di scene avulse l’una dall’altra, girate per lo più buio o alle fioca luce d’una candela. Colori saturi, pregnanti rosso, blu, nero, i colori della notte e dell’inferno. Il volto di Vitalina (non per niente anche manifesto del film) è una bronzea maschera africana, rappresentazione plastica della sua infinita sofferenza; donna, nera, povera, immigrata, ultima degli ultimi.

A far da unico contrappunto drammatico, Ventura (a quanto sembra i nomi dei personaggi sono anche quelli reali degli attori che li interpretano) che in Cavalo Dinheiro era il protagonista, qui è un prete ubriacone che dice messa in una chiesa diroccata, però non crede più in quello che fa, ha perso la fede, borbotta e piange parole di disperazione. Solo nell’ultima scena (l’unica alla luce del sole, a conforto dello stremato spettatore) alcuni diseredati cercano di mettere insieme i materiali per costruire una casupola; sarà una nota di speranza? Un segnale che qualcosa potrebbe accadere?

In effetti con questo film Pedro Costa porta ancora più avanti una sua originalissima ricerca (estetica, politica, antropologica) cominciata con Ossos nel 97 e sempre ambientata a Fontainhas, suo luogo dell’anima a cui ritorna periodicamente a ogni volta accentuando i toni. È come una sua personale discesa agli inferi di cui è difficile vedere la fine.

E così il suo cinema non è cinema com’è comunemente inteso, è pittura (Rembrandt, Goya?), è scultura (Brancusi, Moore?), è quello che Paul Schrader in un suo recente saggio ha definito “The surveillance camera movies” accumunando il Nostro a Lav Diaz (guarda caso rivelata qui a Locarno), Bela Tarr e altri. Un cinema che non vuole raccontare o spiegare, ma si limita a registrare, a fermare, come appunto una telecamera, la triste realtà del mondo.

Ed ecco i particolari simbolici lungamente inquadrati, i piedi martoriati di Vitalina, la croce dipinta sul legno marcio, gli innumerevoli tunnel, muri scrostati, scale e condotte fognarie attraverso cui vagano come zombie gli abitanti del barrio. Sullo sfondo, grida, imprecazioni, lamenti, il rombo lontano degli aeri, la pioggia scrosciante.

Per finire una osservazione: niente da obiettare alla giuria se ha voluto premiare la “artisticità” (non riesco trovare altra parola) del prodotto, ovviamente elevatissima, ma sorge impellente una domanda… È lecito (è giusto, è proficuo, giova alla causa del cinema in questi tempi calamitosi, con Netflix alle porte) premiare un film (un genere) assolutamente indistribuibile, ci sia concesso “inguardabile” dallo spettatore medio, al di fuori di qualche circuito sotterraneo o di galleria d’arte d’avanguardia? È così che si spera di salvare il cinema, quello vero, quello delle sale? È la domanda da fare ai giurati, alla direttrice, a chi altro abbia voglia di rispondere…

Giovanni Martini – MCmagazine 52