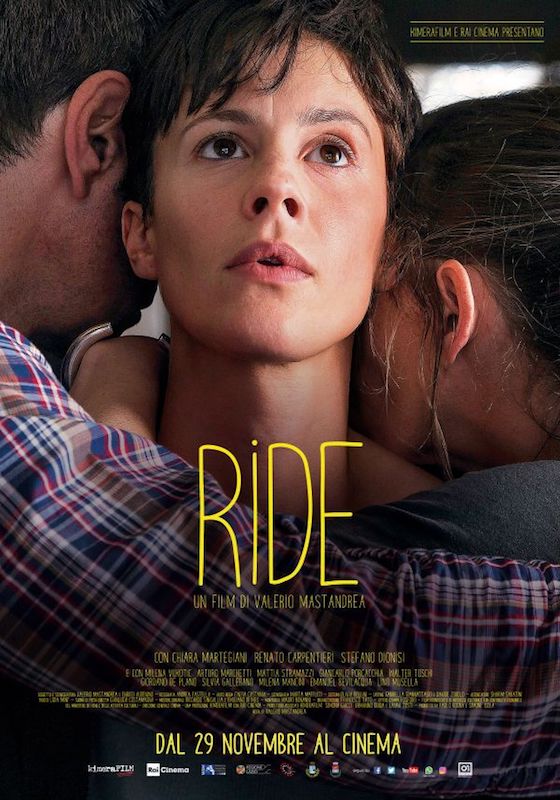

Una donna e il figlio di dieci anni affrontano, a modo loro, il lutto per la morte del marito e padre, avvenuta in fabbrica, mentre tutto attorno crescono l’attesa e il raccoglimento per il giorno del funerale. Al suo esordio nella regia, Valerio Mastandrea sorprende dirigendo un dramma stralunato e originale, raccontato come una commedia, capace di cambiare fuoco e registri, e di giocare col naturalismo come col surreale. Risate e commozione, senza trucchi o facili scorciatoie.

Italia 2018 – 1h 35′

C’è in Ride, lungometraggio d’esordio di Valerio Mastandrea, una messa a fuoco importante, decisiva: l’attuale divaricazione tra libertà individuale e sanzione sociale, significativamente addossata a un’elaborazione del lutto. A Carolina (Chiara Martegiani) è morto sul lavoro il marito, Mauro Secondari: la comunità, sulla costiera laziale (Nettuno), è piccola, per quella fabbrica si son succedute generazioni, tra cui il padre della giovane donna, Cesare (Renato Carpentieri). Vecchie fidanzate, amici scoppiati, vicine truccatrici, tanta gente le fa visita in quella domenica di maggio che precede il funerale, ma per i canoni sociali qualcosa non va: Chiara non riesce a piangere, s’impegna, si sforza, ma le lacrime non arrivano, proprio no. A una settimana dalla scomparsa sta bene, lo strazio nemmeno si intuisce: no, Chiara ride, e che c’è di male? La sua storia, questo lutto eterodosso, eretico, insoddisfacente, persino indecente, è intervallata a quella del figlio Bruno (Arturo Marchetti), che sulla terrazza condominiale – surrealmente vi campeggia un pattino di salvataggio… – si prepara, domanda e risposta, con un amichetto alle interviste che certamente dovrà concedere l’indomani, e a quella di Cesare, prima nella casetta sulla spiaggia con due vecchi compagni e poi a tu per tu, un confronto violento, con il figliol prodigo Nicola (Stefano Dionisi).

Il soggetto, trasformato in sceneggiatura dagli stessi Enrico Audenino e Mastandrea, è un ineludibile punto di forza, se non il pregio fondamentale del film: per un personaggio pubblico, per di più attore, per di più attore in procinto di passare alla regia quell’innesco di individuale/sociale e autonomia/omologazione ha ovvi risvolti personali, financo intimi, ma la deflagrazione sullo schermo ha un valore universale, una responsabilità allargata. Ottima, poi, è la direzione degli attori: Carpentieri si conferma il fuoriclasse che conosciamo, Dionisi un graditissimo ritorno e Martegiani, soprattutto nella prima parte, una scommessa non perduta. Indovinato è anche l’appiglio al genere drammatico, con fughe nella commedia e persino diversioni comiche, assistito da una tavolozza accorta di toni, accenti, sottrazioni.

Il soggetto, trasformato in sceneggiatura dagli stessi Enrico Audenino e Mastandrea, è un ineludibile punto di forza, se non il pregio fondamentale del film: per un personaggio pubblico, per di più attore, per di più attore in procinto di passare alla regia quell’innesco di individuale/sociale e autonomia/omologazione ha ovvi risvolti personali, financo intimi, ma la deflagrazione sullo schermo ha un valore universale, una responsabilità allargata. Ottima, poi, è la direzione degli attori: Carpentieri si conferma il fuoriclasse che conosciamo, Dionisi un graditissimo ritorno e Martegiani, soprattutto nella prima parte, una scommessa non perduta. Indovinato è anche l’appiglio al genere drammatico, con fughe nella commedia e persino diversioni comiche, assistito da una tavolozza accorta di toni, accenti, sottrazioni.

È, dunque, un esordio sinceramente apprezzabile, che indica un qui e ora solido e tradisce prospettive importanti, ancor più se Mastandrea dovesse acquisire maggiore fiducia in se stesso e nei propri mezzi, da un lato, e negli spettatori, dall’altro: qui si, e ci, mette un po’ all’angolo, e la bisettrice rivela pleonasmi indebiti (lo spiegone tra madre e figlio), didascalismi ideologici (la lettera di Cesare e non solo), intrusioni fuorvianti (la pistola). E un tot di ingenuità, tanto emendabili quanto perdonabili. Altra nota, letterale, negativa è la musica, troppa e invasiva come in tanto cinema tricolore, ma Ride sa anche ridere di felicità cinematografica: Dionisi che mangia la pasta che non c’è a uso e consumo di Carolina e, prioritariamente, le sequenze con Carpentieri e gli altri vecchietti impegnati a cucinare le vongole o far volare l’aquilone in spiaggia che ricordano il miglior Kitano contemplativo, e la terza ci sembra davvero essere l’età cinematografica del neoregista. Non per arretratezza né passatismo, ma per ostinata e contraria e, chissà, splendida inattualità. Ecco, un film sui vecchi, un’anagrafe poetica e plastica in cui dispiegare appieno l’eredità di Claudio Caligari, qui già largamente percettibile nella distanza pudica e però partecipe dai soggetti. Perché no?

Federico Pontiggia – cinematografo.it

Ride, presentato in anteprima al Torino Film Festival e da giovedì scorso in sala, è il titolo un po’ paradossale del film di Valerio Mastandrea, attore navigato e poliedrico che, fatta eccezione per un corto del 2005, si misura ora per la prima volta con la regia. Paradossale perché il film racconta una storia in cui c’è poco da ridere, la storia del dolore conseguente a una morte sul lavoro. La morte in se stessa rimane fuori campo, nel non visto e non detto del film: è accaduta prima e ora restano solo gli altri, quelli che devono fare i conti con il lutto. È a loro, “a chi resta”, che il film è dedicato. Ma, come accade con ogni fuori campo, anche qui la morte, il fuori campo assoluto, riempie di sé anche il campo, ciò che si vede e si racconta. Tre personaggi, tre generazioni diverse (o forse quattro perché c’è anche un fratello che ritrova con l’occasione i duri legami familiari), interpretano tre modi diversi di confrontarsi con quell’evento. Carolina, la moglie del giovane operaio morto ingiustamente perché “Si muore in guerra, non al lavoro”, come si dice nel film, esprime il suo dolore senza tradurlo in pianto e ne sente il peso. Bruno, il figlio di Carolina, bambino formattato in stile televisivo, già si vede intervistato sulla morte del padre e si prepara a rispondere in proposito con l’aiuto di un amico. Il più spontaneo nel contenimento del suo dolore è Cesare, l’anziano padre interpretato da Renato Carpentieri, che esprime un dolore imploso, un’interiorità drammaticamente partecipe benché – o forse proprio perché – senza lacrime: come il figlio morto, anche lui è stato operaio in una fabbrica, e dunque sa quali ne sono i rischi. Ma ciò non vuol dire rassegnarcisi. La sua è la rabbia composta di chi è consapevole e lotta, ha lottato per una vita diversa.

Ride, presentato in anteprima al Torino Film Festival e da giovedì scorso in sala, è il titolo un po’ paradossale del film di Valerio Mastandrea, attore navigato e poliedrico che, fatta eccezione per un corto del 2005, si misura ora per la prima volta con la regia. Paradossale perché il film racconta una storia in cui c’è poco da ridere, la storia del dolore conseguente a una morte sul lavoro. La morte in se stessa rimane fuori campo, nel non visto e non detto del film: è accaduta prima e ora restano solo gli altri, quelli che devono fare i conti con il lutto. È a loro, “a chi resta”, che il film è dedicato. Ma, come accade con ogni fuori campo, anche qui la morte, il fuori campo assoluto, riempie di sé anche il campo, ciò che si vede e si racconta. Tre personaggi, tre generazioni diverse (o forse quattro perché c’è anche un fratello che ritrova con l’occasione i duri legami familiari), interpretano tre modi diversi di confrontarsi con quell’evento. Carolina, la moglie del giovane operaio morto ingiustamente perché “Si muore in guerra, non al lavoro”, come si dice nel film, esprime il suo dolore senza tradurlo in pianto e ne sente il peso. Bruno, il figlio di Carolina, bambino formattato in stile televisivo, già si vede intervistato sulla morte del padre e si prepara a rispondere in proposito con l’aiuto di un amico. Il più spontaneo nel contenimento del suo dolore è Cesare, l’anziano padre interpretato da Renato Carpentieri, che esprime un dolore imploso, un’interiorità drammaticamente partecipe benché – o forse proprio perché – senza lacrime: come il figlio morto, anche lui è stato operaio in una fabbrica, e dunque sa quali ne sono i rischi. Ma ciò non vuol dire rassegnarcisi. La sua è la rabbia composta di chi è consapevole e lotta, ha lottato per una vita diversa.

Ognuno attende il funerale come crede e come può, circondato da compagni di strada a volte surreali, altre volte autocentrati. Carolina, in particolare, vede la sua casa invasa dalle visite dei propri vicini, ognuno dei quali porta con sé i propri tic anziché partecipare sommessamente al dolore. È difficile per lei come per gli altri lasciare libero corso all’espressione dei propri sentimenti: i condizionamenti dell’esterno sembrano prevalere sulla spontaneità, dunque è strano non piangere di fronte al dolore e sembra che tutti debbano mettersi in scena, in questo teatro collettivo che è il momento della socializzazione della morte. Così non è paradossale, al di là delle apparenze, che la più colpita da questa perdita sia una vecchia fidanzata della vittima, dei tempi della scuola e dell’adolescenza: lei di quel vecchio amore ha conservato solo un’immagine ridotta a cliché, che ora restituisce nella forma della messa in scena del dolore, e dunque si dispera.

Giova al film il tocco delicato della scrittura, che intreccia registri drammatici e toni più brillanti. In certi momenti sembra di cogliere nella definizione dei personaggi l’ironia tipica dello stile del Mastandrea attore, affidata più al non detto e al sottinteso che allo sviluppo completo delle situazioni. Come se l’unico modo per affrontare i difficili frangenti della vita fosse quello di spiazzare i sentimenti.

Augusto Sainati – ilfattoquotidiano.it