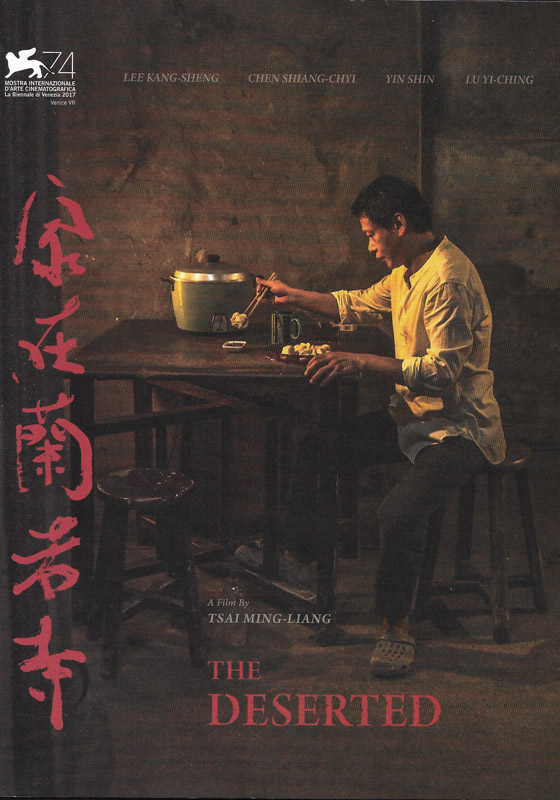

Hsiao-Kang si sta riprendendo da una malattia in montagna. La sua anziana madre gli fa visita e cucina per lui, ma egli non riesce a mangiare. Una donna fantasma vive nella casa accanto. Come la madre, lei non riesce a entrare nella sua vita. L’unico compagno con cui parla Hsiao-Kang è un pesce solitario…

Taiwan 2017 – 55′

Taiwan 2017 – 55′

VENEZIA – L’arte di Tsai Ming-Liang (Arrivederci Dragon Inn, Stray Dogs) è sempre sul punto di cadere, interrompersi, morire. Più che descrivere una vicenda, sviscerarne le svolte, intraprendere una via, il regista taiwanese (ri)percorre il fluire delle immagini come fossero un liquido materico fluorescente, apparentemente immobile e pur sempre in movimento.

VENEZIA – L’arte di Tsai Ming-Liang (Arrivederci Dragon Inn, Stray Dogs) è sempre sul punto di cadere, interrompersi, morire. Più che descrivere una vicenda, sviscerarne le svolte, intraprendere una via, il regista taiwanese (ri)percorre il fluire delle immagini come fossero un liquido materico fluorescente, apparentemente immobile e pur sempre in movimento.

Non a caso anche in quest’ultima sublime apparizione, la percezione di un’umidità dilagante si intrappola tra i riflessi che trafiggono le severe mura dell’abitazione decadente in cui esseri viventi – privi o meno di carne e di ossa – posano le loro membra stanche per un momento, il tempo di un sussulto che potrebbe affacciarsi, per poi svanire. Lo stesso Tsai costituisce un’apparizione: l’incertezza del prodursi del suo cinema scorre di pari passo con la sua dimostrazione, coerentemente unita e modificata nella ricerca di riempire quell’ammanco che ci separa dal poter essere i riflessi di una proiezione.

Per Ming-Liang il filmare è un atto che sorprende la vita per la sua natura finita e vuota. Da sempre la sua visione ci costringe a fare i conti con con una sorta di vuoto. Quel vuoto determinato che sta alla base della cosmogonia taoista e di cui Lao Tzu ne predicava la piena essenza di una parte del tutto. Per il taoismo, l’azione eccellente è quella che si realizza in assenza di moventi e nel vuoto di finalità, ed è quindi perfetta nella misura in cui non mette in pratica nessun dovere. Il vuoto non è un’entità negativa e non è da confondere con l’inesistenza. Esiste il pieno, ed esiste il vuoto: il vuoto non è semplicemente l’assenza del pieno. È come una cavità ricolma di nulla, ma pronta e disponibile ad accogliere e a elargire, a ricevere e a dare. Il vuoto è indefinito, indifferenziato e, quindi, con infinite possibilità di trasformazione. Nel seguire un moto di trasformazione si può ascrivere la scelta della realtà virtuale da parte del cineasta: attraverso il suo ripensamento quel che era un’innovazione tecnologica assume una consistenza concettuale che si adatta sorprendentemente all’infinito scardinare i margini del quadro visivo a cui è sempre stato costretto il filmare di Tsai.

Per Ming-Liang il filmare è un atto che sorprende la vita per la sua natura finita e vuota. Da sempre la sua visione ci costringe a fare i conti con con una sorta di vuoto. Quel vuoto determinato che sta alla base della cosmogonia taoista e di cui Lao Tzu ne predicava la piena essenza di una parte del tutto. Per il taoismo, l’azione eccellente è quella che si realizza in assenza di moventi e nel vuoto di finalità, ed è quindi perfetta nella misura in cui non mette in pratica nessun dovere. Il vuoto non è un’entità negativa e non è da confondere con l’inesistenza. Esiste il pieno, ed esiste il vuoto: il vuoto non è semplicemente l’assenza del pieno. È come una cavità ricolma di nulla, ma pronta e disponibile ad accogliere e a elargire, a ricevere e a dare. Il vuoto è indefinito, indifferenziato e, quindi, con infinite possibilità di trasformazione. Nel seguire un moto di trasformazione si può ascrivere la scelta della realtà virtuale da parte del cineasta: attraverso il suo ripensamento quel che era un’innovazione tecnologica assume una consistenza concettuale che si adatta sorprendentemente all’infinito scardinare i margini del quadro visivo a cui è sempre stato costretto il filmare di Tsai.

“Porre un’immagine – scrive Sartre – significa costituire un oggetto in margine alla totalità del reale, significa cioè tenere il reale a distanza, liberarsene, in una parola, negarlo. […] Affinché una coscienza possa immaginare, è necessario che per sua stessa natura sfugga al mondo, che possa ricavare da sé una posizione di arretramento rispetto al mondo. In una parola, occorre che sia libera.”

“Porre un’immagine – scrive Sartre – significa costituire un oggetto in margine alla totalità del reale, significa cioè tenere il reale a distanza, liberarsene, in una parola, negarlo. […] Affinché una coscienza possa immaginare, è necessario che per sua stessa natura sfugga al mondo, che possa ricavare da sé una posizione di arretramento rispetto al mondo. In una parola, occorre che sia libera.”

The Deserted approfitta della realtà virtuale ed erode ulteriormente margine alle briglie della porzione, ampliando la profondità del campo che ora richiede di portare l’occhio oltre la sua naturale inclinazione. Nel paradosso semantico contenuto nella definizione di Cinema VR pare che Tsai Ming-Liang si sia avviato ancor di più verso la via del Tao: l’immersione nella natura vivifica la purezza dell’istinto ancestrale della stessa ad andare avanti e sopravvivere nonostante tutto – il dolore qui è l’ultimo lacerto di inossidabile forza perturbatrice cui l’uomo deve sottostare -, e di fronte all’immenso potere (ri)generativo della vita, lo spettatore deve essere come l’acqua: scorrere se non trova ostali, fermarsi se trova una diga, diventare quadrata se il recipiente nella quale è tenuta è quadrato, o rotonda se è tondo. Niente è più adattabile dell’acqua. The Deserted costringe a perdere l’appiglio del suolo, ridefinire gli equilibri, muoversi e adattarsi ad un ambiente la cui realtà prevarica qualunque eccentrica convinzione di finitezza o di compiuto controllo del nostro esperire.

Alessandro Tognolo – MCmagazine 43